一、牌位分類

我國民間傳統習俗,人逝世后其家人要為其制作牌位,作為逝者的安魂之所。牌位分為兩種:一種是人死后設立的臨時性,專用于新亡超薦時用的靈牌,又叫“ 祭薦位 ”;另一種是用木頭雕刻后置于宗廟祠堂內,受后嗣子孫們香火供奉的“ 神主位 ”。

祭薦牌位前面書有亡者名諱及設祭人名,背面寫有亡者生卒時間。神主牌一般只在前面書有先人名諱。如果是雙層還有內函的牌位,再在內函層書寫亡者生卒時間和奉祀人名。

二、牌位緣起

民間供奉神主以緬懷先人的做法,據說源于漢代“丁蘭刻木事親”的故事,為歷代儒家所倡導。規范神主制作,則從宋代程伊川開始,經朱熹《家禮》一書向全國推廣后普及之。但興建宗廟以奉神主的行為還僅局限于上層階級或民間墓祠。直至到了明代,民間宗廟大興,舉國上下“家必有廟,廟必有主”。

佛教自宋代亦開始學習儒教做法,各寺建祖堂以代替民間宗祠,制神主以祭大德。同時,佛教還向社會信眾開放承攬佛事,信眾設牌位書寫亡者姓名,到寺院作薦亡之用。

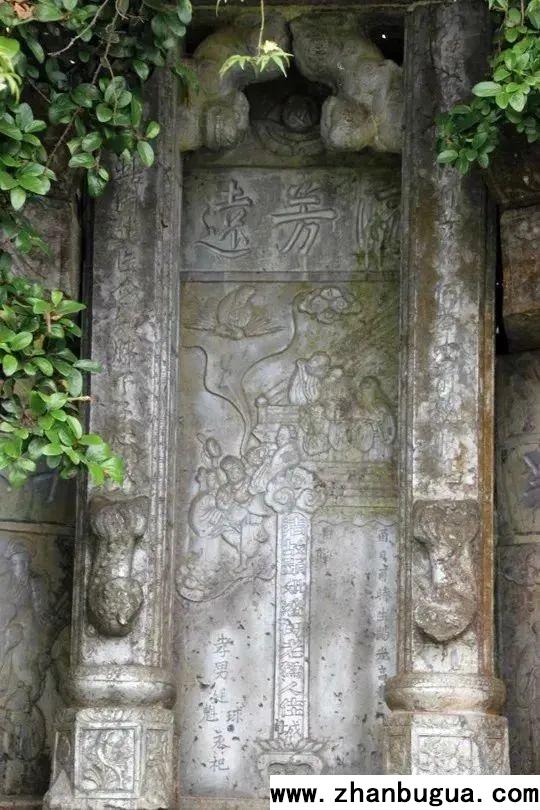

《二十四孝/丁蘭刻木事親》

這種早期雕刻父母遺像的做法后來被木主所代替

三、牌位處置

祭薦靈牌是死者正魂臨時性寄居之處,待出殯或祭祀活動結束后隨靈柩一起埋葬或焚化。有的地方特別禁忌喪葬期間用的祭薦牌位與后期供奉在祠堂里的神主牌位放在一處或兩相見面。

神主位俗稱“ 木主 ”或“ 神位 ”,是安置于宗祠,用作長時間祭奠或祭祀的工具。供奉祖先神位意在“ 報本反始,慎終追遠,不忘其所由生也 ”。

四、宗祠肇興

中國人家族觀念很強,幾乎每一族姓都建有自己的家廟祭祀祖先。“祠堂”這個名稱最早出現于漢代,當時祠堂均建在墓地附近,稱作“ 墓祠 ”。一開始祠堂和宗廟都有等級之限,民間不得立祠廟,到明代嘉靖年間才“許民間皆聯宗立廟”。后來,天子、諸侯稱“宗廟”,其余稱“宗祠”。

宗廟、宗祠是為供奉祖先神主而建立的,神主開始多以梓木為之,栗木、棗木亦可。宋代程伊川建議專用栗木制作,深得朱子贊許。栗者,“禮”也!

五、木主制作

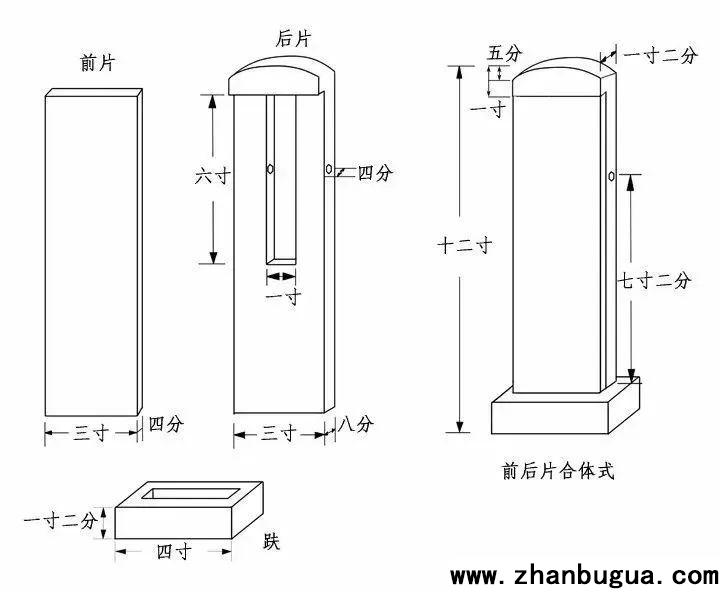

現在祠堂里擺放的神主規格各地略有不同,現根據宋代朱熹《家禮》所載程伊川設計之神主制式簡述如下。

神主要用栗木制,趺(底座)方四寸,象征一年之春夏秋冬四時;主板連趺一起高一尺二寸,象征一年十二個月;身博(寬)三十分(三寸),象征每月三十日;身趺皆厚一寸二分(十二分)象征每天十二時辰。

剡上(圓頂部分)高五分,由圓頂至下一寸高為額,神主板辟為前后兩片,前片為三分之一厚(四分),后片厚三分之二(八分),額與后片為一整體。

神主后片正中刻凹槽名“陷中”,又稱“內函”。陷中闊一寸,長六寸(另說為一尺或不限),以書先人爵、姓、名、行,曰故某官,某公,諱某,字某,第幾神主。前后兩片神主板書寫畢,合在一起豎著插在底座上。板身出底座一尺八分,并趺高一尺二寸(隼腳十二分)。

在神主后片陷中凹槽的兩側,距底座七寸二分高的位置,要開鑿小孔,名之為“竅”,以通陷中,便于祖先靈魂出入或依附。竅的孔徑四分,相當于兩層主板總厚的三分之一。

神主前面,題寫先人屬稱,謂高曾祖考,稱謂官或號行,如處士,秀才,幾郎,幾翁等。最后在神主邊沿(左下方)題寫奉祀人名字,例如“孝子某某奉祀”。

以上所言制作神主的尺寸指的是我國歷史上的周尺,換算現在的公尺每周尺約等于 23CM ,每寸約等于公尺 2.3CM 。

子《家禮》所載程伊川制神主樣式尺寸圖

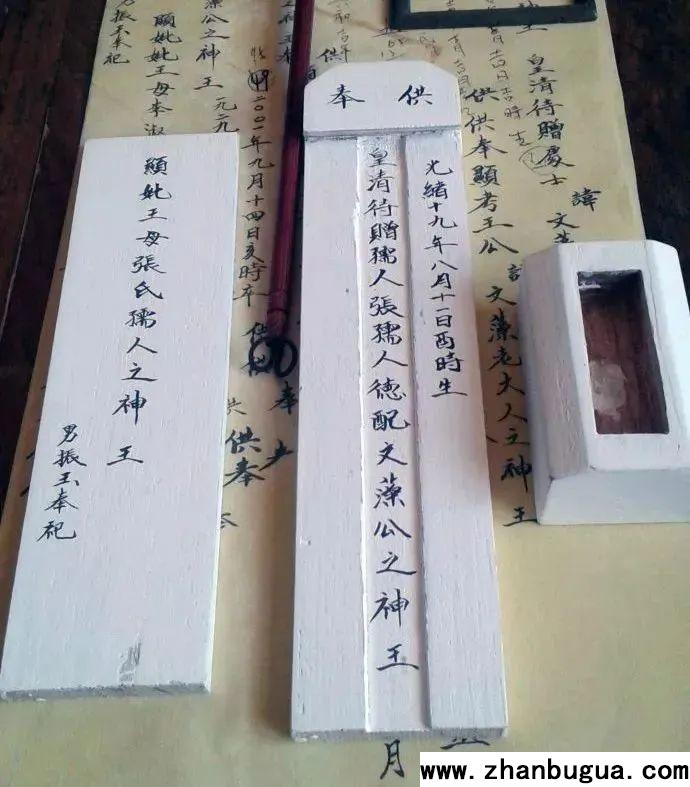

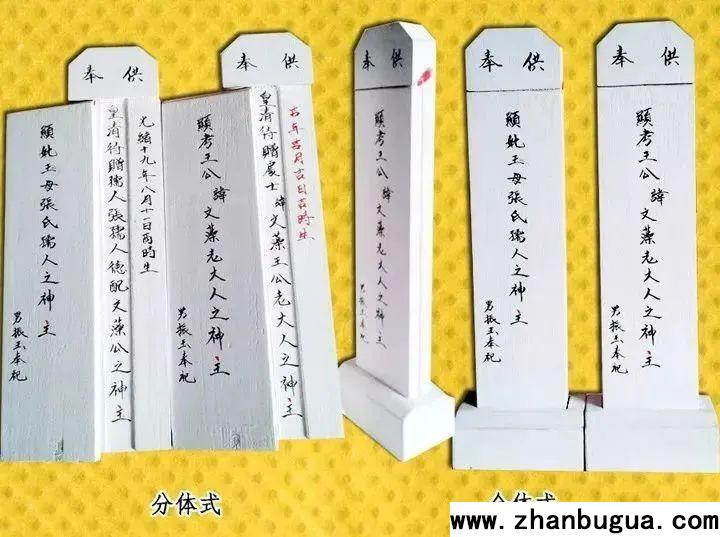

山東煙臺居士坊主人制作神主牌分體式

山東煙臺居士坊主人制作神主牌合體式

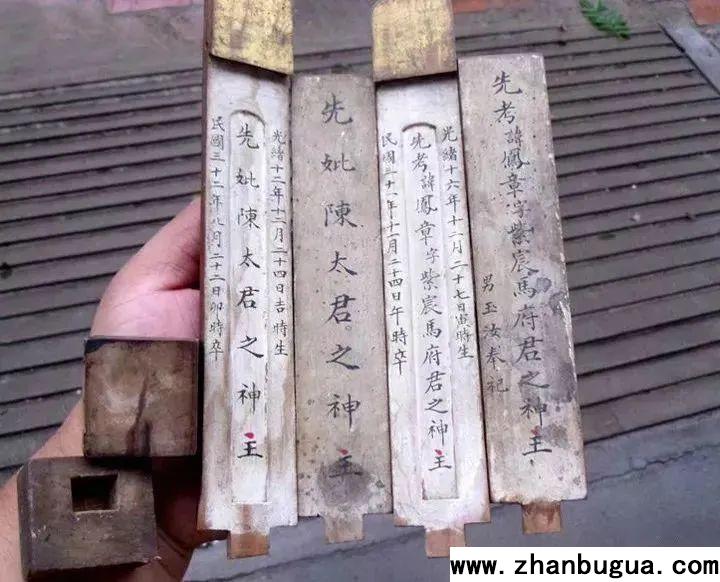

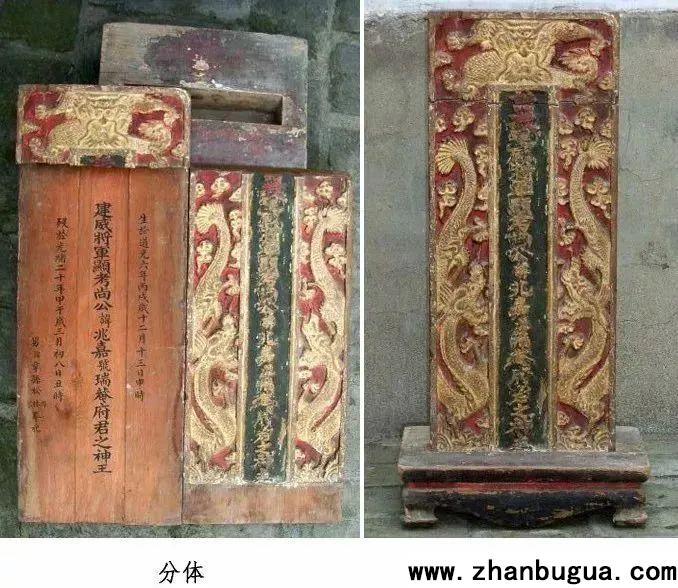

今存民間的神主樣式(分體)

民間收藏神主樣式(分體)

只有后片內函的老神主牌位

六、虞、練之制

按古喪俗,人死即殯葬,葬后回家設祭叫“虞”,因是送葬返回時舉行的虞祭活動,故又稱“返虞”。在虞祭時所用的神主必須用桑木制作,俗稱“ 虞主 ”。

親喪一周年后再舉行一次祭禮,稱為“小祥祭”,又稱“練祭”。舉行小祥祭時,所用神主要用栗木制作,俗稱“ 練主 ”或“ 栗主 ”,同時把原來所立的桑木神主“埋虞主于兩階之間”(過去祠堂門前有東西兩處臺階)。練祭活動后,把栗木神主請入宗廟或宗祠,稱為“藏主”,供后人歲時祭祀。

虞祭屬于兇禮,練祭屬于吉祭。《公羊傳·文公二年》說“凡虞主用桑,桑猶喪也,喪禮取其名;練主用栗,栗者,敬也,祭禮取其恭。”

七、木主書寫

1 、豎排,正楷字書寫,不得寫同音字、異體字,不得用草書,不得涂改。

2 、神主稱謂與奉祀人輩份要對應,例如父與子,祖與孫,伯與侄等,不得多輩份同祀時主次不分,倫常紊亂。

3 、木主題字內容不得用標點符號,字體需雕刻時,一律陰刻。

4 、奉祀子女為父母作主時最好不要自稱孝子,以示謙恭,且忠孝與否,祖上有知。

5 、因神主對先人已有姓氏說明,故血親奉祀人著名時無須帶姓。

6 、中榜字數按民間習俗須符合“生老病死苦”之“生、老”二字。即從中榜第一字按“生老病死苦”循序數去,一豎行總字數尾數應在“ 1 、 2 、 6 、 7 ”四個數上為吉。

7 、亡者有朝廷賜謚功名的,神主用 朱漆金字 ;爵卑者用 烏地綠字 ;士庶用 粉底墨字 題之。

八、木主安奉

祠堂有三種,總祠、支祠、家祠。供奉木主的祠堂如果是一族之總祠,則由開基祖始供起,始祖居中,后世按 左昭右穆 規制依序排列。支祠從房頭始祖供起,家祠神龕以高祖開始。總祠中間一個開基祖的牌位最大最豪華。如果開基祖以下有數代無分支傳下,就把直系祖先按昭穆統統寫在一個牌位上。從有分支開始,單獨一人一牌按昭穆分別在左右擺放。待神櫥第一排放滿,再接下來第二排、第三排。如果始祖的下一代就已分支,中間的大牌位則寫遷居以前的祖宗神位。

九、神主稱謂:

神主中央的題名,有些是以“呼姓喚名”的方式稱呼死者,如“某公某某府君”。神主牌上的“顯考”、“顯妣”、“顯祖考”、“顯祖妣”、“顯十一世祖考”、“二十四世顯考”等字樣,都是用來說明死者與立祀人之間的親屬關系的。

由父親這一世開始往上溯九世為鼻祖,鼻祖以下,九世先人和奉祀人相對稱謂如下:

某氏鼻祖———耳孫

某氏遠祖———云孫

某氏太祖———礽孫

某氏烈祖———晜祖

某氏天祖———來孫

高祖考、高祖妣———玄孫

曾祖考、曾祖妣———曾孫

顯祖考、顯祖妣———孫

顯考、顯妣——男(兒)

一般的宗祠因過去祖宗太多,離時遙遠的就不再供奉,只供一個始祖,然后由父親以上四代高祖開始,供奉高、曾、顯、考四世神主即可。始祖以下,高祖以上歷代祖宗的牌位一過時間就被剔除,這種行為稱之為“祧”,所謂“親盡則祧”。

例如父親在世時,他供奉的高祖,到父親去逝,父親的神主入祠后,原來的高祖就上升為“我”的天祖,就可以把天祖神主“祧”出祠堂,不在供奉。相對始祖而言,要永久供奉,稱為“萬世不祧之祖”。

另外,對神主的稱謂還有其他不同叫法,再試舉一二:

| 神主上稱謂 | 關系 | 自稱 |

| 先考、顯考、公、府君、老大人 | 父親 | 孝男 |

| 先妣、顯妣、母、孺人、太君、太夫人 | 母親 | 孝男 |

| 先祖考、顯祖考、祖考、太府君 | 祖父 | 孝孫 |

| 先祖妣、顯祖妣、老太君、太夫人 | 祖母 | 孝孫 |

| 先伯考、故伯考、某公、老大人 | 伯父 | 胞侄 |

| 先叔考、故叔考、某公、老大人 | 叔父 | 胞侄 |

| 岳父、岳父大人,某公 | 岳父 | 孝婿 |

| 岳母大人、外姑某母、某太夫人 | 岳母 | 孝婿 |

| 先夫、良人、某某君 | 丈夫 | 荊室 |

| 先室、賢妻、某夫人 | 妻 | 為夫 |

| 故繼父、老大人 | 繼父 | 繼男 |

| 故繼母、老孺人 | 繼母 | 繼男 |

| 故姑父、某公、老大人 | 姑父 | 內侄 |

| 故姑母、某府、某氏、老孺人 | 姑母 | 胞侄 |

| 故寄父考、老大人 | 干爹 | 寄男 |

| 夫子、恩師、某某大人 | 老師 | 門徒 |

| 某君、仁兄、彥兄、賢弟 | 朋友 | 世弟 |

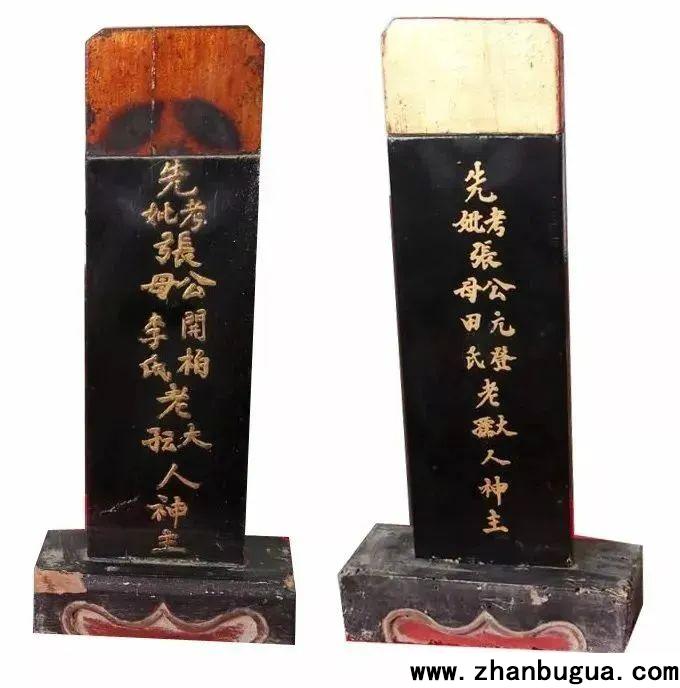

男性神主上的名字, 生前曰名,死后曰諱 ,對直系長輩不能直呼其名,在名字之前必須加一“諱”字。

女性神主,由于過去重男輕女,女人只寫姓不寫名字,牌上有姓無名。女的姓氏之前還必須冠以夫家之姓,例如田姓女嫁到張家,逝后,張姓兒子應在母親神主牌上寫:“ 先妣張母田氏孺人之神主 ”。

在女子稱謂中,“母親”是最偉大而高尚的。對母親稱“妣”、“太君”、“太夫人”。另外,清朝有封贈的命婦,一品二品稱 夫人 ,三品稱 淑人 ,四品稱 恭人 ,五品稱 宜人 ,六品稱 安人 ,七品以下稱 孺人 。普通百姓稱已故的母親,祖母等為“老孺人”,即自謙最低等的。

十、“考、妣”釋義:

神主牌和墓碑上都以“先考”、“先妣”稱呼已去逝的父母親大人,很多人對考、妣二字含義并不明了。

據《考工記》解釋:“ 考,成也;妣,媲也 ”大意就是父親完成了自己的功業和責任,把兒女養育成人;母親相夫教子,操持家務,其功德堪與父媲美。此為考、妣二字原始含義。

在考、妣之前加一“先”字,意為父母已亡。先考、先妣是對已故父母的敬稱,也是普通老百姓認可的社會通謚。

十一、“顯”字釋義

先考、先妣稱謂是對已逝父母的褒謚,有的神主和墓碑上用“顯考”、“顯妣”來代替先考妣稱謂,很多人對這個“顯”字的含義也并不是很了解,以致網上出現很多錯誤的解釋。

“顯”字用在神主和墓碑上以稱謂亡故父母,正解有二:

一是用“顯”字代替“先”字,兩字讀間相近,含義相同;

二是替代“皇”字。以前神主牌和墓碑上有的稱“皇考”、“皇祖考”等,“皇”這個字本來是指高、大、上的意思,并非專指皇帝君王。元朝大德年間,朝庭規定不允許再用“皇”字,改為“顯”字。 顯,年老德望也。 《讀禮通考·神主》:“古人于祖、考及妣之上皆加一‘皇’字,逮元大德朝始詔改‘皇’為‘顯’,以士庶不得稱皇也。不知皇之取義,美也,大也,初非取君字之義 。 ”

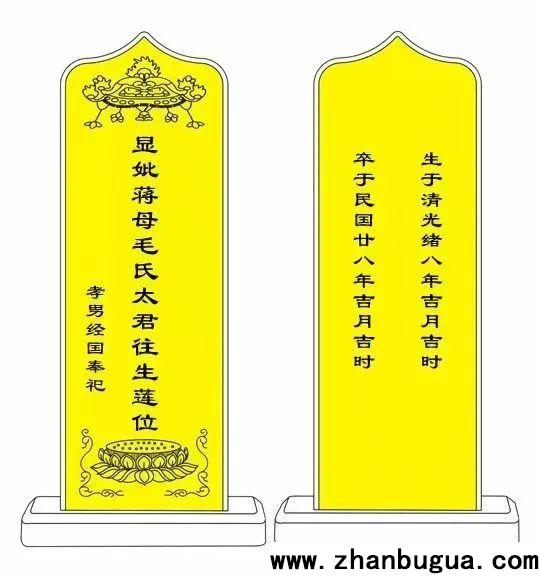

十二、祭薦牌通例

祭薦牌有三種,一種是在喪葬期間用的臨時牌位,另一種是在出殯以后虞祭時用,還有一種請僧道做超薦法事時用的臨時牌位。三種牌位都須在背面寫上逝者生卒年月及設靈人的名字。祭薦位是為了供奉死者而暫設的牌位,故而上面應稱某某“靈位”。

第一種殯喪時用:

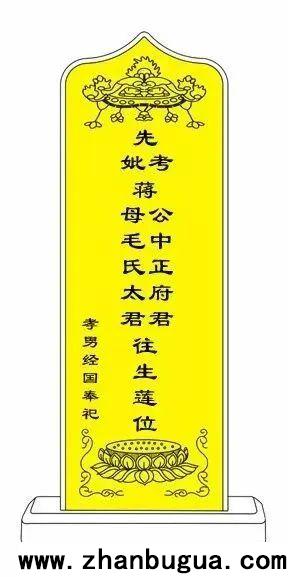

家嚴蔣公諱中正府君之靈位

家慈蔣母毛氏太君之靈位

第二種虞祭時用:

先考蔣公諱中正府君之靈位

先妣蔣母毛氏太君之靈位

第三種超薦法事時用:

先考蔣公諱中正府君往生蓮位

先妣蔣母毛氏太君往生蓮位

佛教薦亡法事用的往生牌位可以用紙制作,女性用黃紙牌位,男性用青紙牌位。字數不講究“大黃道”、“合生老”等迷信規則。

單獨設靈位

父母合祭靈位

十三、神主通例

相對祭薦時的臨時牌位,神主牌是練祭后歸藏到宗祠內長期奉祀的牌位,因為是用栗木制作,故又稱“木主”或“栗主”, 栗者,禮也 !

甲、 常規牌:

1 、曾祖父、曾祖母神主:

先曾祖考蔣公太老府君神主

先曾祖妣毛氏 太老太君 神主

2 、祖父、祖母神主:

先祖考蔣公太府君神主

先祖妣毛氏 老太君 神主/

先祖考介石蔣公太府君神主

先祖妣毛氏蔣母太孺人神主

3 、父母神主:

先考蔣公府君之神位

先妣毛氏 太君 之神位/

先考介石蔣公府君神主

先妣毛氏蔣母孺人神主/

先考蔣公諱中正府君之神主

先妣蔣母毛氏孺人之神主

4、夫妻神主:

如果夫妻沒有兒女,可以互題神主。妻子給丈夫所題的神主上稱其為“皇辟”或“良人”。皇辟,即“夫君”之義。妻則自稱“未亡人”。丈夫題妻子神主稱“細君”或“賢妻”,細君者,賢助也。

先夫某某皇辟之神位

先室某某賢妻之神位

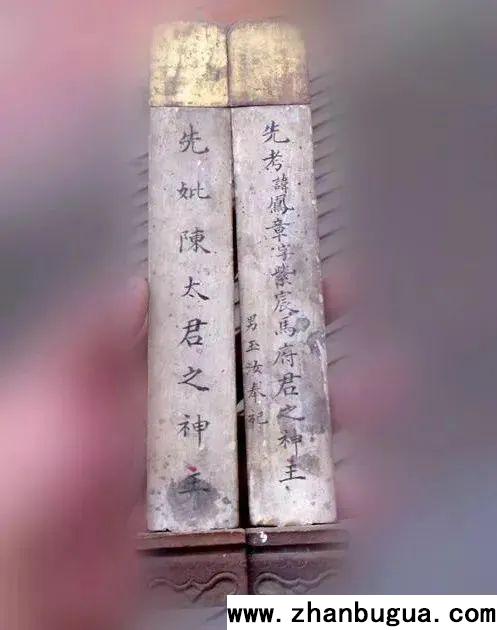

圖例,死者姓名馬鳳章,字紫晨,其子馬玉汝為他所立的神主:

“先考諱鳳章字紫晨馬府君之神主,男玉汝奉祀”

古人有姓、名、字、號等等稱呼,在神主牌位上這些稱呼有時可以隨機應變,例如明代愛國名臣袁可立,姓袁,名可立,字禮卿,號節寰,神主可題為“袁公可立”、“可立袁公”、“節寰袁公”等。古時對男性長者或老人普遍尊稱為“公”。

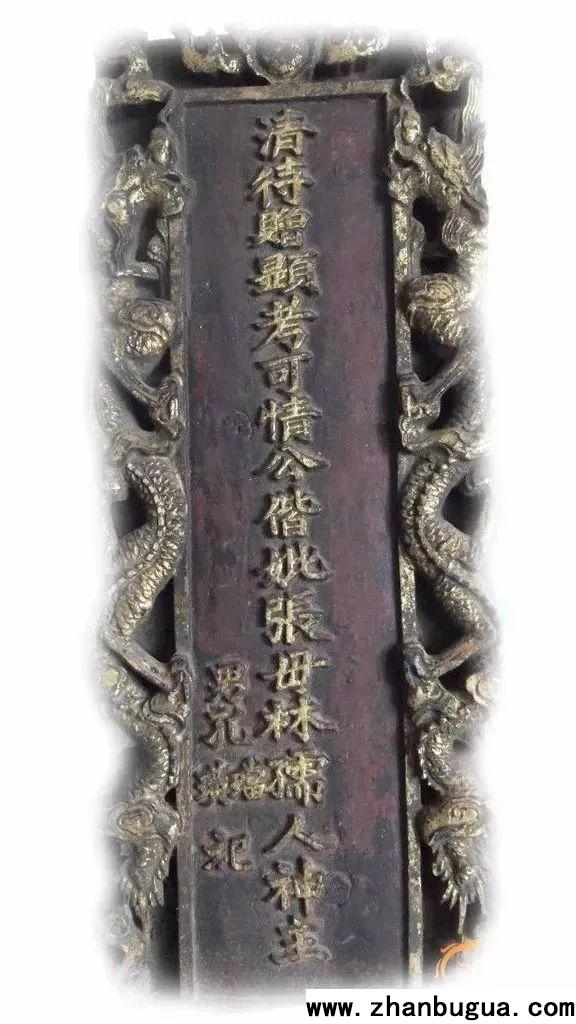

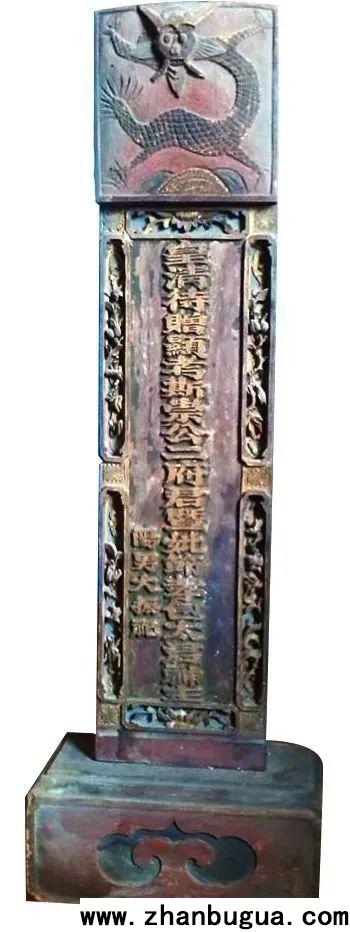

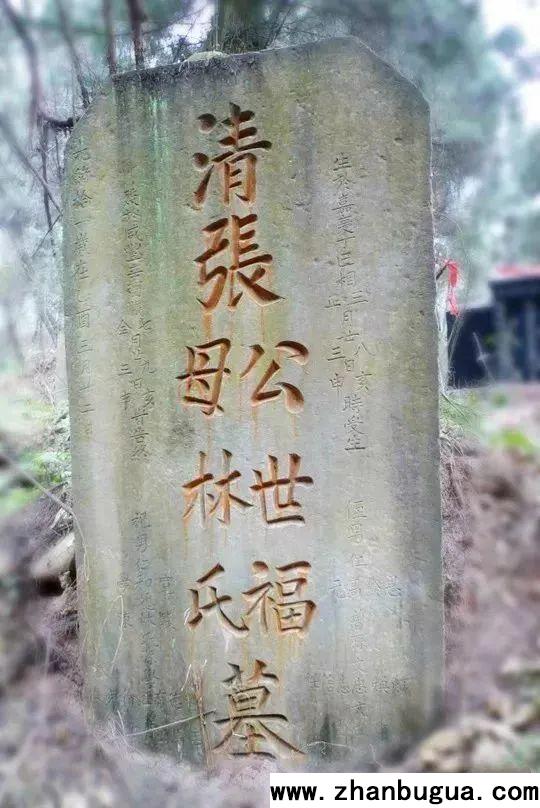

“清待贈顯考可情公偕妣張母林孺人神主”

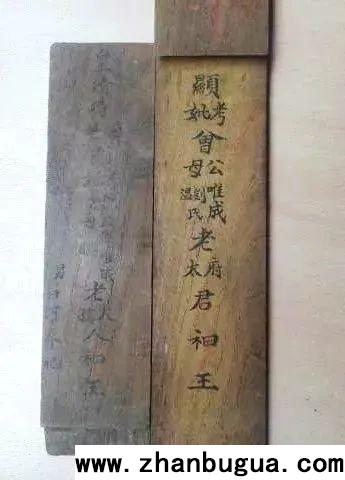

乙、 貴格牌

如前所言,“顯”字本與“先”同義,兩者可互換通用,但用之久矣,便有了其它引伸義,并約定俗成: 有功名者用“顯”字,士庶百姓用“先” 。更多時候,顯考、顯妣特指亡者為家中最年長者,且已子孫滿堂。

一家之主人,或有官爵之男人神主和墓碑上題稱為“ 府君 ”。

“ 太君 ”、“孺人” 都是舊時對官員母親或有封誥的命婦稱謂,后演變為對一般老年婦人的尊稱。如前邊所言,清朝命婦, 一品二品稱夫人,三品稱淑人,四品稱恭人,五品稱宜人,六品稱安人,七品以下稱孺人。

“顯考曾公唯成老府君神主;

顯妣曾母劉溫氏老太君神主”

丙、冠國號和待贈牌

有些神主和墓碑題字帶有國號和“ 待贈 ”字樣,例如書國號有“清”、“皇明”、“皇清待贈”等。神主和墓碑上冠國號一般有三種情況:

1 、亡于異國者,思念故土;

2 、一生跨越多個朝代的亡者,以出生時的朝代冠名;

3 、生亡俱在國朝,刻字以表愛國。

“待贈”字樣多與此第三種情況相關聯,例如“皇清待贈”、“皇清待誥”、“皇清待旌”等。“皇清”即指清朝、大清,“皇明”指的是明朝、大明。在神主墓碑上刻有這類詞語,意為期望官方的功名追贈。

“皇清待贈顯考斯崇公二府君暨妣節孝包太君神主”

二府君,即排行老二

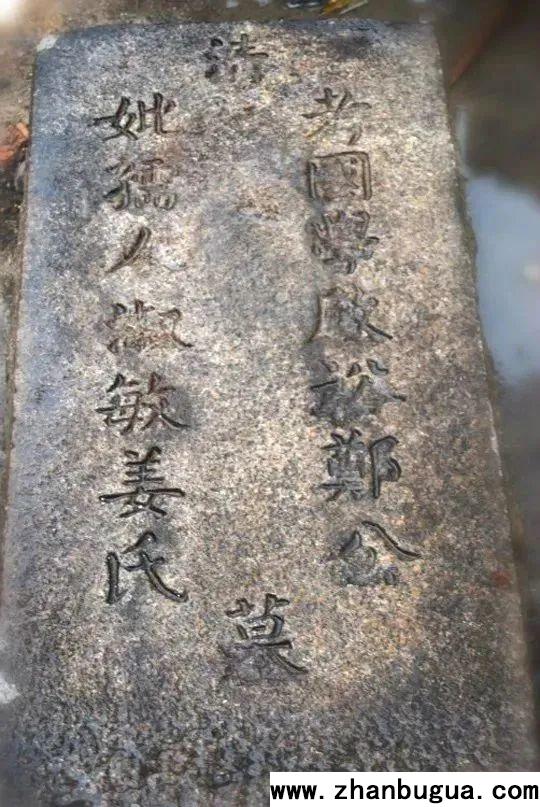

“清處士三房十六世祔主振綱恤九公(妣 鄭氏孺人)神主”

處士是未及第的讀書人,某種程度上也屬于“待贈”功名的一 類人

“皇清十九世祖考道淵翁府君(妣甄氏太安人)神主”安人,為六品官員的命婦

丁、帶官爵功名牌

舊時對先人生前所受到的榮耀非常重視,以至作神主時,有誥封官職者都要先填在上面,其次再接著寫某氏、某號、某府君、夫人等稱謂。亡者有朝廷賜謚號的,神主可用朱漆金字。因為謚號都是天子、諸侯和高等級大官才有的,大夫以下無謚號,就在神主書某某皇朝敕授、敕封或誥贈其他曾有的功名,亦可書“待贈”,以望將來。

清朝任命官員或賜于功名有三種形式:

五品以上的高官,由皇帝親自任命的稱為“ 誥授 ”;

六品以下小官,由吏部直接任命的稱“ 敕授 ”;

屬于循例授官,即按照定例授予官爵者名為“ 例授 ”。

因推恩而授予官員家屬的封號根據官階大小分為 “誥封”、“敕封”、“例封” ;

授予官員家屬已歿者的封號按高低級別分別為 “誥贈”、“敕贈”、“例贈” 。

如“皇清誥封文林郎”,說明死者是清朝人,在生時被誥封過文林郎。

在功名稱謂方面,監生(國子監的學生)稱“太學生”;

貢生稱“歲進士”;

舉人稱“向進士”;

秀才稱“郡庠生”或“邑庠生”(古代學校稱庠,故學生稱庠生,明清時期州縣學為“邑庠”,府學為“郡庠”)。例如:

“顯考清邑庠生某謚府君之神位”

“顯妣清例贈孺人某太君之神位”

另外還有一些被舉薦并上報朝廷主管部門備案的年老德高望重之士稱為“耆賓”。清朝有官員的太太謚號夫人、孺人等,屬于例封,不用上報審批的。

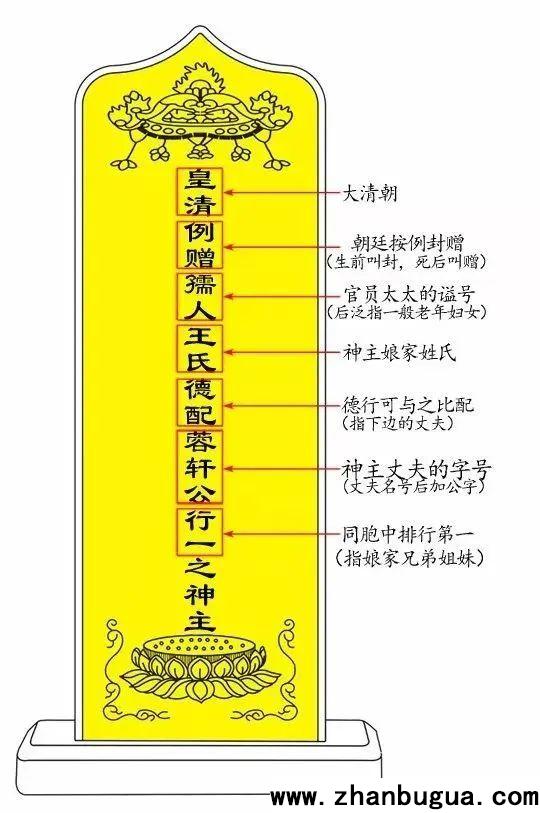

圖例:“皇清例贈孺人王氏德配蓉軒公行一之神主”

皇清勅封孺人蕓樵孟公德配武孺人行一之神主”

誥授建威將軍顯考尚公諱兆嘉號瑞庵府君之神主”

左宗棠部將清代建威將軍尚兆嘉,誥授即皇封。

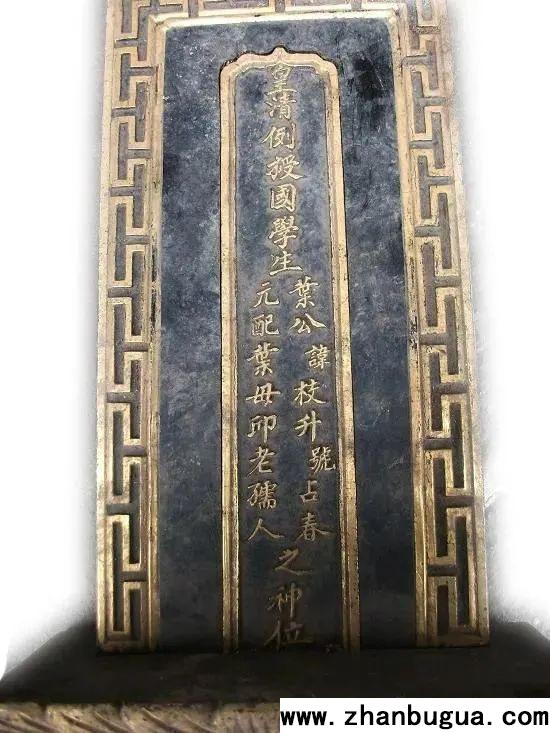

“皇清例授國學生葉公諱枝升號占春(元配葉母邱老孺人)之神位”

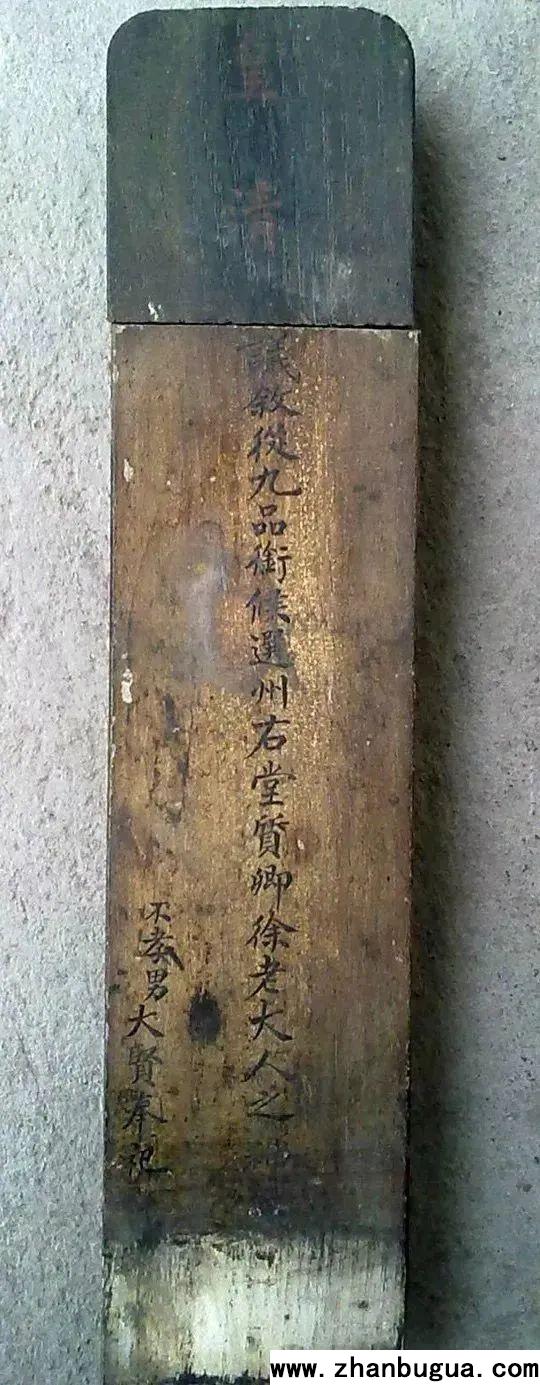

“皇清議敘從九品銜候選州右堂質卿徐老大人之神主”

清制,對考績優異的官員,奏請給予加級、記錄等獎勵,謂之“議敘”,死后給一個“議敘”的官階,以示哀榮。“右堂”即吏目,是清代州官佐吏之一。

“皇清例贈正八品克贊公暨妣陳(王)孺人神主;男元圖祀”

戊、堂號世系牌

堂號為舊時一戶人家的稱號,過去同姓族人多聚族而居,或同一姓氏的支派、分房集中居住于某一處廳堂、宅院之中,堂號就成為該大戶人家的標識。同姓族人為祭祀供奉共同的祖先,在其宗祠、家廟的匾額上題寫堂號,因而堂號也含有祠堂名號之含義。同一祠堂的族人,由始祖往下排序,經一世、二世、三世乃至若干世,將所屬世系記入祖譜和神主墓碑上面,如此千秋百世,不致亂倫。

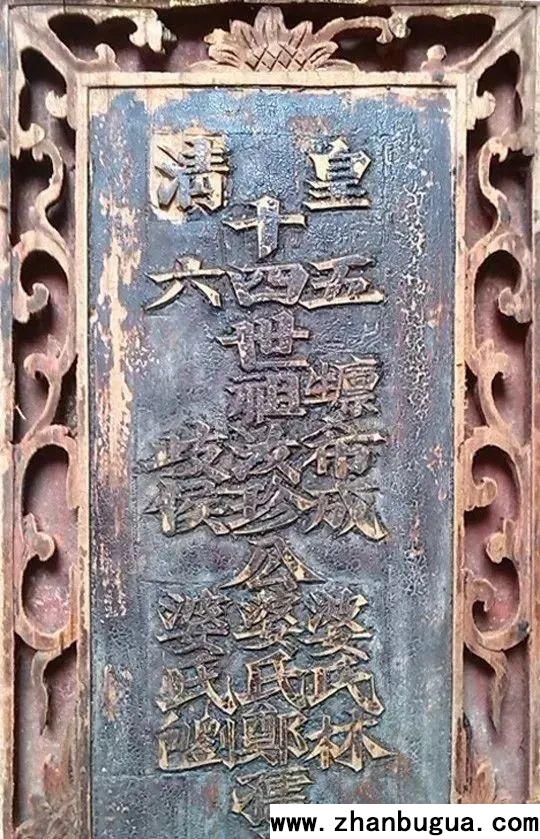

“廿四世明經進士定衡字祖勝名步堂行七鉅二龔公胡氏孺人之神位”

當一神主同時書幾代人時,按昭穆制居高在中間,二世居左,三世居右

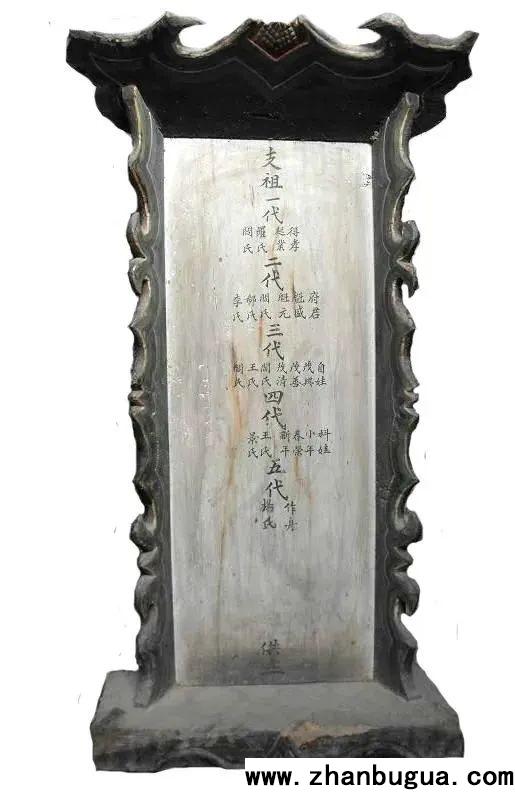

支祠一至五代神主位

己、宗祧之制

中國人有“八輩祖宗”之說,八輩祖宗由遠及近分別為鼻祖、遠祖、太祖、烈祖、天祖、高祖、曾祖、祖(爺)。對于居位中間活著的人來說,上下九代人最為親近,分別為: 高祖、曾祖、祖父、父親、己身、子、孫、曾孫、玄孫 ”,俗稱“九族”。時間久遠,祠堂內祖宗太多供不過來時,便有了宗祧制度。

宗祧本來是皇帝太廟里的做法,過去皇帝太廟共有兩個,一個叫做家廟,一個叫做祧廟。祧廟就是遠祖的廟,家廟只能供奉七世祖宗或四世祖宗的神主,如果多出來就要把離自己輩份遠的那個移入到祧廟里去中合祭,所謂“ 親盡則祧 ”。但是,家廟里要有一位始祖始終不能移入祧廟,稱為“ 不祧之祖 ”。老百姓沒祧廟,過去對離自己輩份遠的神主有的直接埋入墳地里去了。

理解了宗祧制度,人們就可以不必全部把歷代祖宗都供在祠堂里,一般只需供奉高、曾、祖、考四代祖先即可。例如在神主上書“ 高曾祖考 ”代表自父親以上四代先亡;或者直書“某某堂上歷代宗親神位”即可代表所有的祖宗了。

“義門三代高曾祖考昭穆神主位”

西河堂上卓氏歷代宗親神主

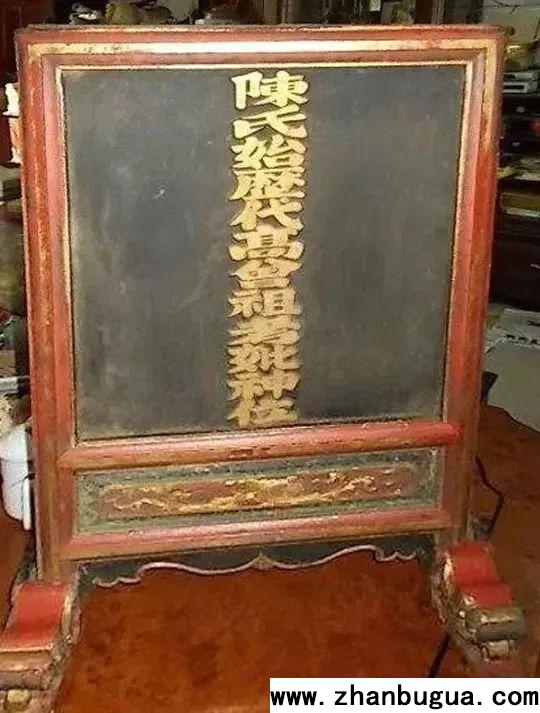

陳氏始歷代高曾祖考妣神位

華氏門中歷代高曾祖考之神位

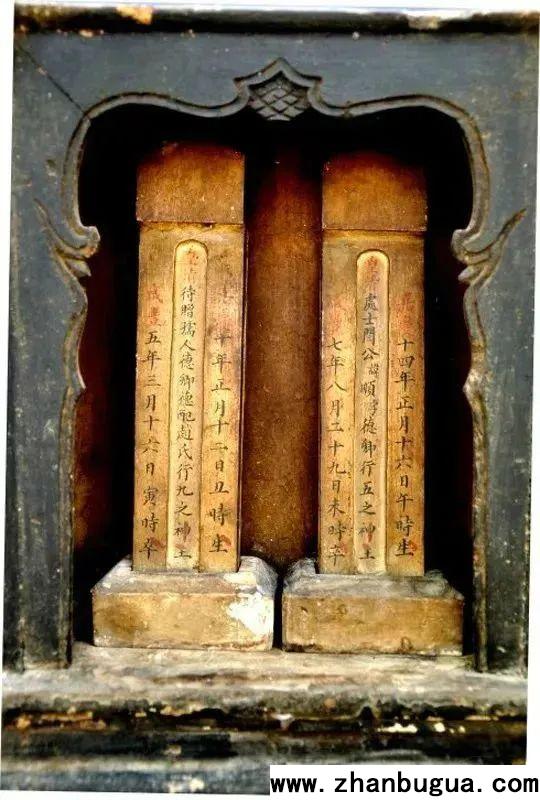

庚、內函牌

人們把神主牌看成是亡者靈魂依附的地方,所謂“送形而往,迎精而返”,把亡者形體葬歸塋地,靈魂迎回祠堂附于神主。人們憑想象把神主做成空心的,而且早期還在牌位上鑿有小孔,如皇陵棺床上的金井,以方便祖先靈魂出入。

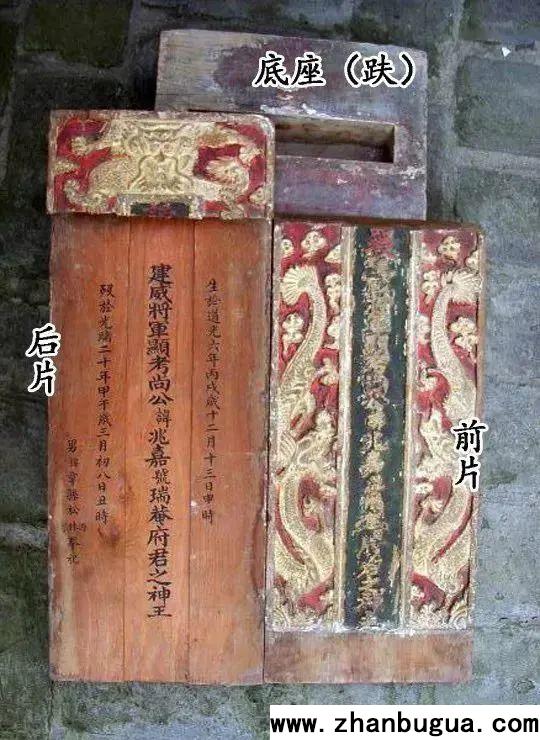

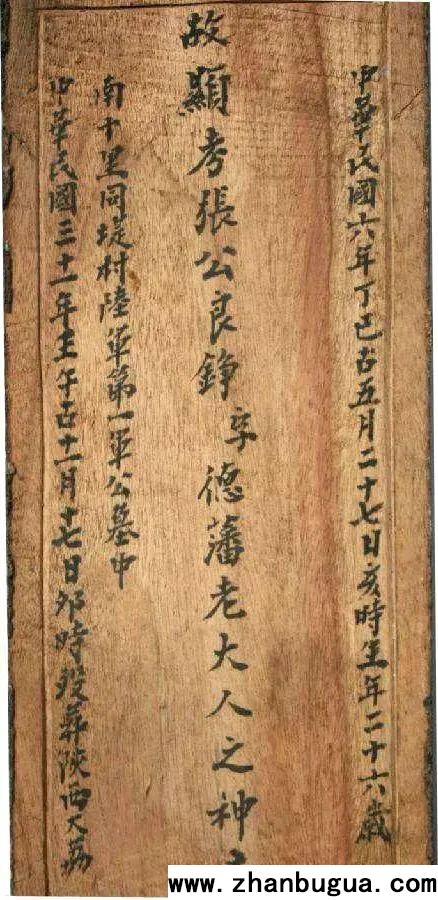

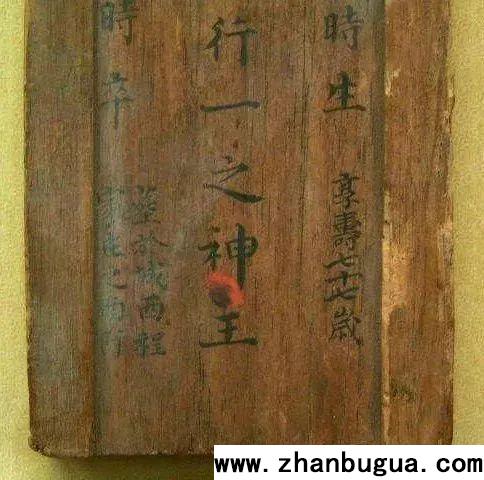

空心的神主實際上是由前后兩塊木片合而為之,后片中心部位挖槽,稱為內函或陷中。內函槽中與前片表面所書內容相同。所不同的是,后片內槽兩側,還刻寫有亡者生卒時間,享受年命,及主祀人名字。兩片合拼后,后片所書字樣因藏在夾隙中,在外面是看不見的。

山東煙臺居上坊主人王振玉為其父母大人制作神主

外面:“顯考王公諱文藻老大人之神主”

內函:“皇清待贈處士諱文藻王公老大人之神主”

外面:“顯妣王母張氏孺人之神主”

內函:“皇清待贈孺人張孺人德配文藻公之神主”

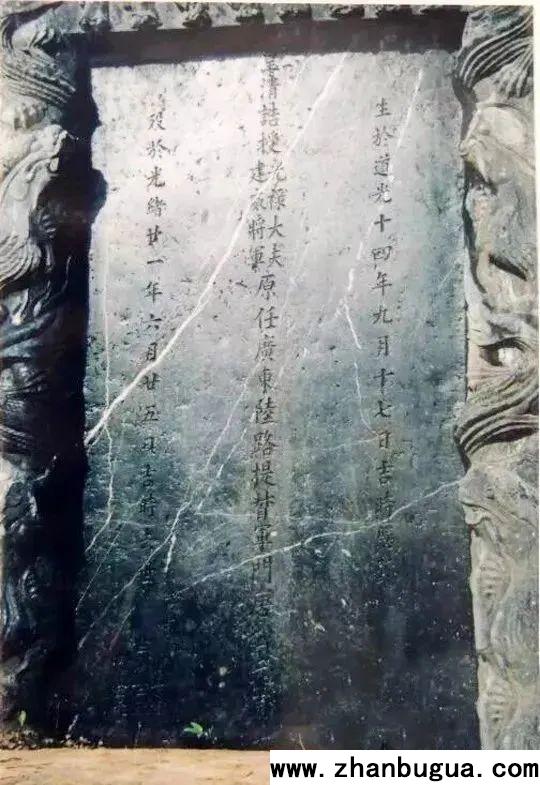

外面:“誥授建威將軍顯考尚公諱兆嘉號瑞庵府君之神主”

內函中榜:“誥授建威將軍顯考尚公諱兆嘉號瑞庵府君之神主”

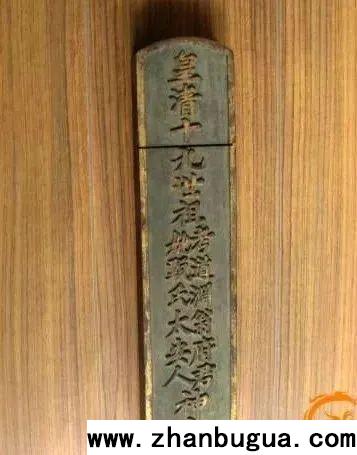

內函左榜:“生于道光六年丙戌歲十二月十三日申時”

內函右榜:“歿于光緒二十年甲午歲三月初八日丑時”

內函落款:“男錦章,孫松源、松林、松泉奉祀”

外面:“皇清十九世祖考道淵府君(妣甄氏太安人)神主”

內函:“道淵翁生于嘉慶庚申年十一月十七日丑時,終于光緒已卯年六月初二日未時;

配甄氏生于嘉慶癸亥年正月十九日戌時,終于光緒乙亥年六月十九日丑時”

第一板內函:“皇清顯考太學生諱道全字備德,生于乾隆四十五年十一月二十九日申時,卒于道光十五年六月初五日丑時,享壽五十六歲(妣生于乾隆四十三年。。。卒于咸豐十一年,享壽八十四歲)神主”

第二板內函:“顯祖考武生孟府君諱見龍(顯祖妣石太君、顯繼妣孫太君)生于嘉慶十四年六月初九日亥時,卒于光緒十四年正月十八日辰時,享年八十歲”

第三內函:“顯考曾公唯成老府君(妣曾母劉氏、溫氏老太君)神主”

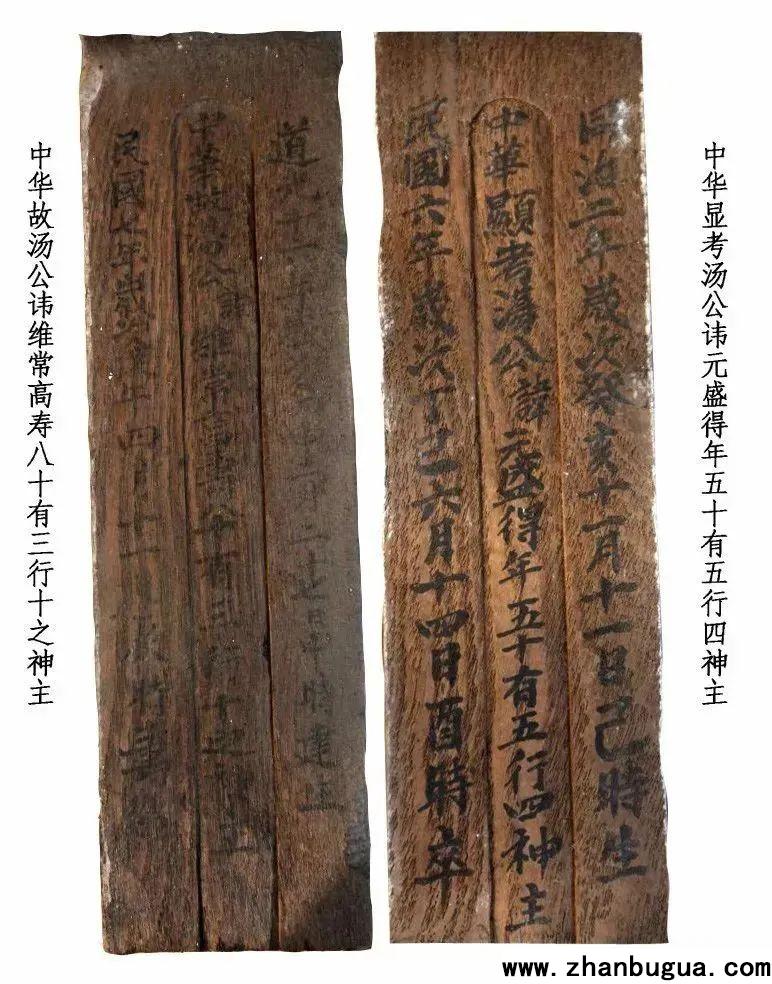

左側中榜:“中華故湯公諱維常高壽八十有三行十之神主”

右側中榜:“中華顯考湯公諱元盛得年五十有五行四神主”

神主和墓碑上對死者年齡稱呼是有區別的,一般情況下, 60 歲后寫“享年”或“享壽”, 59 歲前寫“得年”。

辛、風水信息牌

有的地方在為亡者“作主”時,除了在上面刻寫死者姓氏名諱和生卒時間外,還有的刻上該神主的墳墓所在的風水信息,其實就是想告訴后人,這位祖先的墳墓在什么地方,坐山朝向是什么方位。古代有種風水流派叫“形象派”,他們會根據各種地形給地塊命名,例如叫某地為“黃花崗”、“燕子磯”、“雨花臺”、“馬鞍山”、“老虎跳澗”、“九牛守欄”等。有的大些的地名是當地人都知道的,有些則是風水師專門給個人墳墓點穴時起的名字。總之,讓后人看到先人神主牌上的地名就會知道這位先人的墳墓所在。

另外,神主牌上所標的二十四山向,都是根據墳墓所在地塊的風水格局以及死者八字所確定的,這些墳墓朝向對后人的影響至關重要,刻在神主上,提示后人如需要遷墳時,朝向不要弄錯。

葬陜西大荔南十里同堤村陸軍第一軍公墓中

葬于城西程家莊之南阡

辛山乙向(坐西朝東偏南十五度)

十四、通神點主

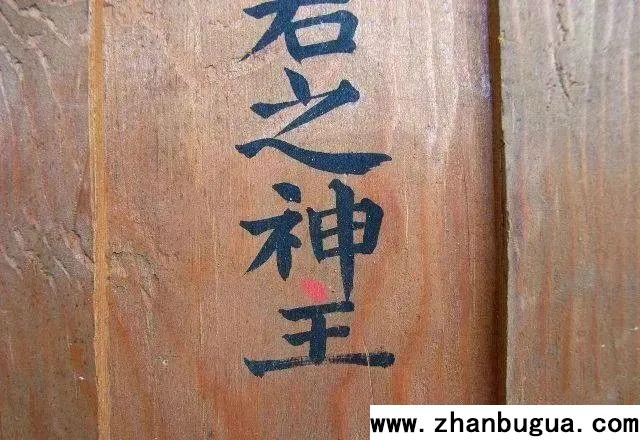

為故去的長輩制作神主靈牌的過程稱“作主”,所作神主分內外兩層書寫“某某神主”時,故意把“神”字少寫“最后一豎 ”,“主”字少寫 “最前一點”。然后請地方縣令或鄉紳用朱筆補上靈牌上這一豎一點,此過程稱為“通神點主”。有的地方制作神主時“神”字是寫完整的,唯將“主”寫成“王”字,故僅作點主之儀可也。

因“主”字其筆畫為墨汁所書,只有“主”字頭上用紅砂補點,象征紅到頭頂,預示子孫昌盛。點主儀式各地不同,所請點主官履行儀式后,還要祝愿一下神主后人:“ 古帝以來有三王,王字加點有主張,今日神主由我點,后代兒孫得榮昌 。”神主后人謝禮完畢,孝長子懷抱“神主”,將之安放于祠堂神龕上,至此“點主”儀式完成。

此牌有朱砂點主,下方亦有風水之交待:“葬于震(東)郊新發首穴,穴深一丈一尺七寸”

神主內外兩層皆以朱砂點之

這是清朝左宗棠的部將尚兆嘉的神主,中榜題書:

“誥授建威將軍顯考尚公諱兆嘉號瑞庵府君之神主”

十五、墓碑緣起:

中國早期墓葬比較簡單,所謂“不封不樹”,既不封土堆墳頭,也不在上面種樹,更莫談豎碑立傳了。后來隨著厚葬興起,再加社會對人們有“ 慎終追遠,民德歸厚 ”的要求(謹慎地對待父母的去世,追念久遠的祖先,自然會培育出忠厚老實的百姓),于是對故去祖先種種追憶和祭祀活動逐步普及,墳前立碑便是其中之一。

人們從死人下葬時起吊棺木用的圓木得到啟發,一開始在墓前栽個木樁,系上紙帛旌幡,寫明死者的姓名和生卒時間,叫做“銘旌”。但這些東西都容易損壞,人們便另想辦法,后來用石柱代替木樁,由此,在墳前豎石碑的做法開始流行。

現在我們看到的墓碑有兩種:一種是標名碑,即墓碑的正面標明墓中人的姓名、立碑人及立碑的時間,碑的背面留空;另一種墓碑的前面與第一種相同,背面,即“碑陰”再刻有更詳細介紹死者生平的碑文,稱“墓志銘”。

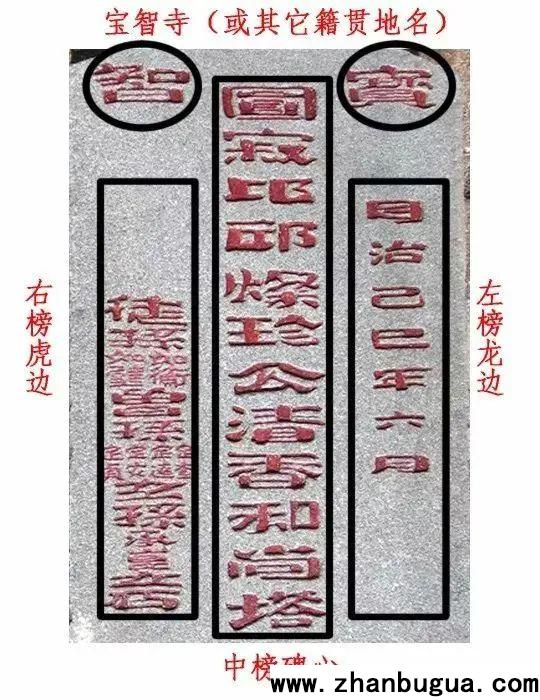

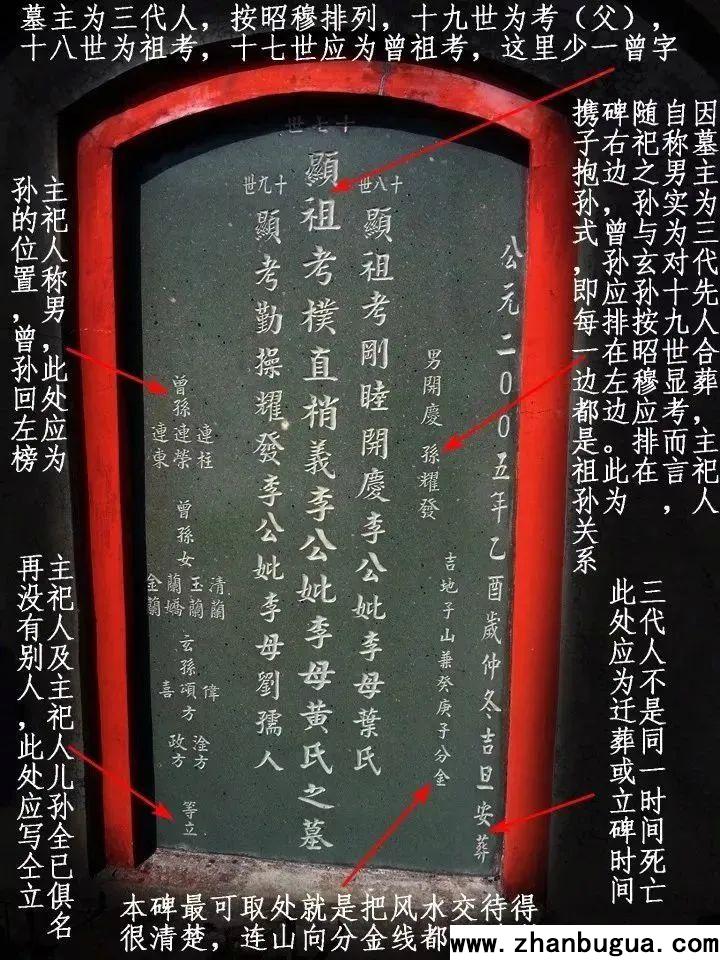

十六、格式和書寫

墓碑整體縱向分左、中、右三個部分,中心部分稱“中榜”,用來書寫墓主身份,其中包括墓主的頭銜和獲得的功名、家族堂號、譜世多少代、姓氏名誰、字某某、號某某等。例如:“ 溪化堂十九世誥封奉政大夫介石蔣公府君之佳城” 。如果是夫妻合葬用同一墓碑的,要遵循男尊女卑的書寫格式,即男在左,婦在右。

按左青龍,右白虎的風水方位,墓碑的左榜又稱“龍邊”,用來書寫墓中人的生卒時間以及安葬或重葬的日期。生卒時間按國號+年號+歲次干支組合。如果不知道亡者生卒時間,則用“吉月”、“吉日”、“吉時”等泛稱代替。

石碑右榜的“虎邊”,用來書寫墳墓“山向”方位和立碑人信息。山向,即墳墓棺槨在二十四山中的坐向(死者于家里停靈時,頭朝前;埋葬時腳朝前。因此墳墓以死者頭部的方位為“山”,腳的方位為“向”),有的更加詳細地把山向內的分金刻度也寫出來,如“ 癸山丁向兼子午,丙子丙午分金 ”。墳墓的山向是由尋龍點穴與墓主八字相結合而確定的,對后人的禍福及其關鍵。即或以后遇到自然災害或人為破壞導致墳墓毀損,后人仍可依碑上的風水信息按原來的方向重新修墳立碑。

墓碑的右下角是立碑人信息,一般署名者都是墓主子女及后人,也有立碑人為親友和社會團體的。立碑人的身份要對應中榜對墓主的稱謂:

如稱墓主為“考、妣”的,立碑人就自稱“男(兒子)某某”;

如稱墓主為“祖考、祖妣”,則自稱“孫某某”;

墓主為“曾祖考、曾祖妣”則自稱“曾孫”;

墓主為“高祖考、高祖妣”的,則自稱“玄孫”或“元孫”。

立碑人是墓主的直系宗親的,則于立碑人后寫“ 奉祀 ”。如果墓主是不具名的“歷代祖宗”,立碑人則寫“ 合族眾等奉祀 ”或“ 嗣孫仝勒奉祀 ”。

由第三者朋友或團體立碑的,則不名奉祀,直書某人、某社團、某組織“立碑”、“納石”、“勒石”即可。

有的墓碑正面除了左、中、右三個位置寫字外,還在頂部左右角或有碑帽的地方刻上墓主原籍、朝代、封敕、山向等字樣。老百姓碑首以刻籍貫為主,如某某府,某某郡,有的只刻地區和村名。除以上在墓碑正面刻字外,還有在墓碑后刻有“福蔭子孫”、“恩澤后代”等祈福語的。

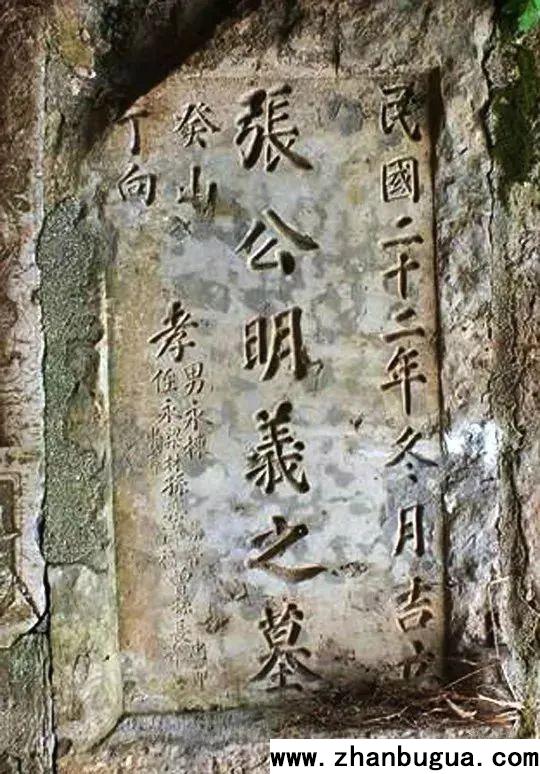

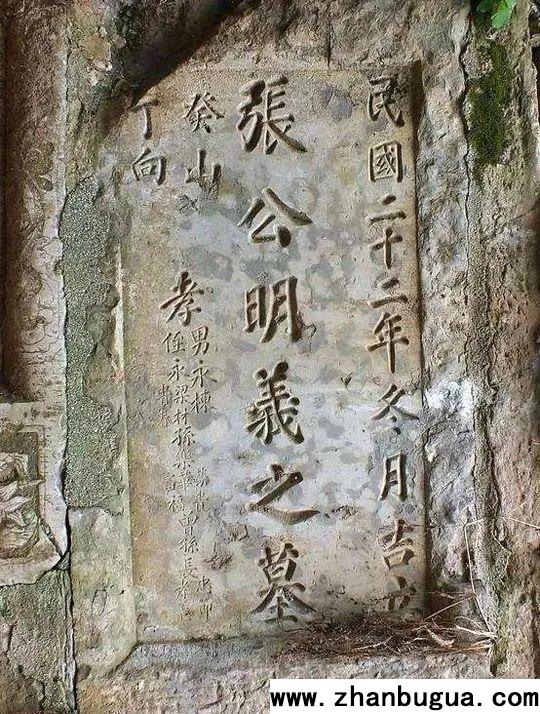

某地張明義的墓癸山丁向(坐北朝南偏西 15 度)

十七、墓碑字數“合生老”

所謂“合生老”,是道教正一派倡導的迷信做法,就是墓碑中榜的字數按“生、老、病、死、苦”對應著循環數去,最后要落在“生、老”兩字上面,只有這樣,才能趨吉避兇、財丁兩旺。其實就是中榜一行字的尾數要在 1 、 2 、 6 、 7 上面,例如六個字,七個字,十一個字,十二個字,就是最吉利的。

例如“ 溪化堂十九世誥封奉政大夫介石蔣公府君之佳城 ”。一行共 21 個字,最后一個字落在“生”字上,屬吉數。

祖父祖母合葬同碑書名,如:“ 顯祖考范公諱喜文太老府君德配蔡氏太老孺人之墓” 共二十二字,亦屬吉數。

如果字數不在“生、老”兩個字上,可以用增減單字詞或雙字詞的辦法調劑。例如,姓名之間的“諱”字寫小點且偏到一邊,就不算數可以少算個字;把“二十世”改為“廿世”;“皇清”,把“清”字上的“皇”略去。同時可以用雙字詞“府君”代替“公”字,用“孺人”代替“氏”以增加字數。“墓”字前加不加“之”字也是贈減字數的辦法;有時也可把“顯考”或“顯妣”上的“顯”字去除,改“皇清顯考”為“清考”。

據延光考證,很多墓碑并沒有按照合生老的辦法限定字數。碑以紀事追思為要,字數應不必過于拘泥。

十八、有關時間的稱呼

墓碑上有幾個地方需要有時間的交待,如立碑時間,墓主的生卒時間。在交待墓主生卒年月時,則在國號和年號后加“歲次”,即干支紀歷,如“ 歲次戊戌年已未月辛丑日 ”。

在立碑時間上,常用的有“ 谷旦 ”、“ 吉旦 ”、“ 吉日 ”等字眼。谷旦一詞源自《詩經》:“谷旦於差,東方之源”。谷,是善的意思,旦,是明的意思,兩字合起來即“ 良辰 ”之意。

立碑時的月份,可以按四季的孟、仲、季來寫,如孟秋、仲秋、季秋。也可以用月份美稱來寫,農歷的一月至十二月,分別為梅月、杏月、桃月、槐月、榴月、荔月、瓜月、桂月、菊月、檀月、葭月、櫟月。

十九、墓碑實例

1 、普通碑: 直接呼名喚姓,書寫墓主的名諱。

“張公鵬祥府君(張母周老太君)墓”

墓主姓張,故而稱“張公”,字“鵬祥”

如果是名字,前邊就要加“諱”

清代張世福、林氏夫婦墓,并記有某年月日亥時受生,某年月日亥時告終

清鄭啟裕、姜淑敏夫妻墓,鄭為國學生出身

“清故顯妣潘母老孺人佳城”

死亡三年內稱“新逝顯妣”,三年后稱“故顯妣”;

佳城,即墓地之別稱

2 、帶有風水信息的墓碑: 一般多為墳墓的二十四山向。

“故顯妣王母李老孺人墓”

“乾山巽向”,即坐西北朝東南

“張公明義之墓”

張明義的墓,“癸山丁向”,即坐北朝南偏西15度

“故顯妣夏母蘭若孺人墳墓”

“巽山乾向”,即坐東南朝西北

“張公上選壽基”

方形匾額里刻“癸山丁”,即癸山丁向,坐北朝南偏西15度方位

兩側碑文中有更詳細說明:“歿后葬于新塋橫山之麓,卜作癸山丁向,立填為墓”

3 、有誥敕封贈的墓碑: 明清時期,皇帝下旨授予五品以上官員稱號為“ 誥授 ”其任命文書稱為“誥命”;朝廷封授六品以下官員的稱號“ 敕授 ”其任命文書稱為“敕命”。

朝廷給官員本人的實職叫做“ 授 ”;給官員家人的稱號叫做“ 封 ”;給官員家里過世的人的稱號叫做“ 贈 ”。因此,以皇帝誥命的方式,對五品以上官員在世的先人和妻室授予的封典稱為“ 誥封 ”;以皇帝誥命的方式,對五品以上官員已去世的曾祖父母、祖父母、父母及妻室追贈封號稱為“ 誥贈 ”。

“皇清誥授建威將軍、光祿大夫,原任廣東水師提督軍門唐公元甫之墓”

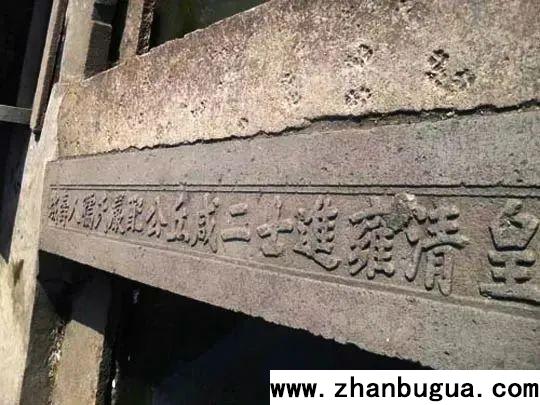

“皇清雍進士二咸邱公配嚴氏孺人壽域”

壽域一般為墓主生前預先為自己營造的墓穴

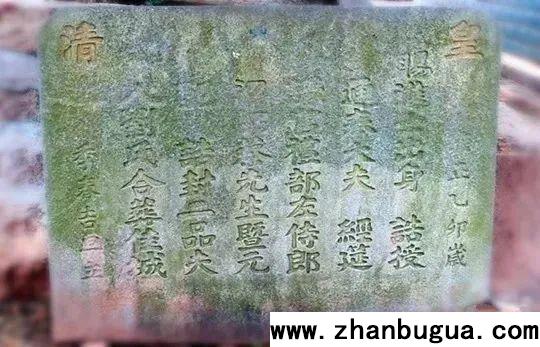

皇清賜進士出身、誥授通奉大夫、經筵講官、禮部左侍郎,

梁村蔡先生暨元配誥封二品夫人劉氏合葬佳城;雍正乙卯歲季春吉旦立”

“皇清敕授儒林郎澤亳二州同知崇祀名宦恕庵孟三公暨配安人危氏孫 氏合葬墓”

“明敕封文林郎顯考李公瀕湖(孺人顯妣李門吳氏)墓”

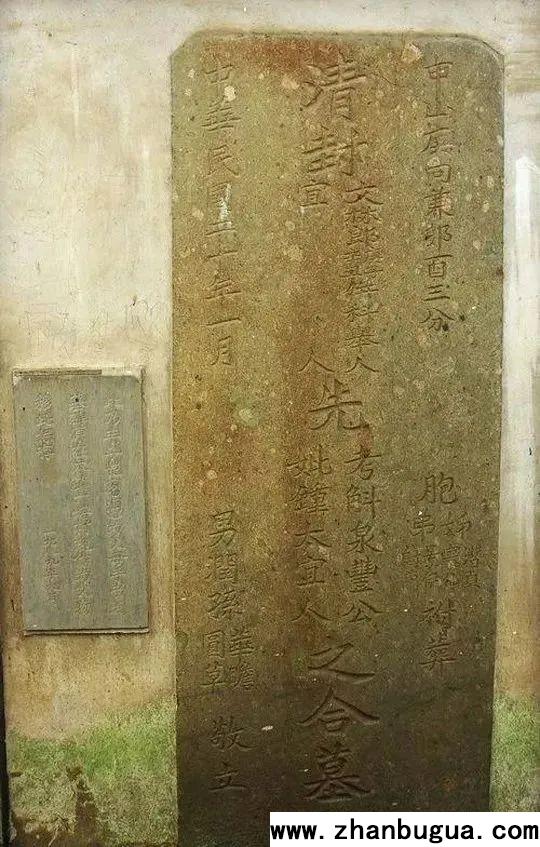

“清封文林郎(清封宜人)庚子壬丑年科舉人先考斛泉豐公(先妣鐘太宜人)之合墓”

左榜:“甲山庚向兼卯酉三分;胞姊某某、胞弟某某祔葬”

右榜:“中華民國二十年一月,男潤,孫華瞻、圓草敬立”

“宜人”,是古時五品命婦的封號;“甲山庚向兼卯酉三分”指坐東向西偏南三度,屬于庚寅、庚申分金;“祔葬”,即合葬,有時也指后人葬于先塋之旁。

4、例授、例封、例贈功名墓: 朝廷吏部直接按照定例和規格授予官爵稱號,授給本身者為“ 例授 ”;因推恩而授給本人曾祖父母、祖父母、父母及妻之存者為“ 例封 ”,其歿者為“ 例贈 ”。

“皇清例授文林郎溪東孫公暨元配劉孺人之墓”

左榜:“道光五十三年三月谷旦”

右榜:“男元仁、孫日巨、曾孫正南、元(玄)孫佚名立石”。

過去官員有職事官與散官之別,相當于現在職務與職稱關系。職事官為所任職務的稱號,散官是表示官員等級的稱號。“文林郎”是一種約七品的散官職稱,大約類似于現在的“處級干部”。

“清例授文林郎賜進士出身于公諱良弼字夢賢德配劉孺人繼室劉孺人之墓”

這是文林郎于良弼和他兩位夫人的墓

“明例贈修職郎孫公諱邦勢暨元配單孺人(繼配彭孺人)之墓”

“修職郎”即“登仕郎”,為九品文散官員,掌管宗卷、錢豰的屬吏,相當于現在的“科級干部”。

5 、待贈和處士墓: 有的墓碑上寫有皇清待贈、皇清待誥、皇清待旌、節孝待旌等。待是等待、期待;贈是授贈或封贈,相當于現在說的“追認”。死者生前沒有獲得什么官爵、稱號之類的榮譽,死后在名字前寫上這些詞,虛花泡影而已,表面看表達了后代的崇敬和期望,不如說是寫碑文的一種習慣格式,或為湊字數而已。

處士,古時候稱有德才而不仕的人,沒有官職,或不屑于做官,或想做官而屢試不中的人,例如一些知名文人,學者之類。墓碑上以處士相稱,大多主碑人都是朋友、同學或鄉黨。

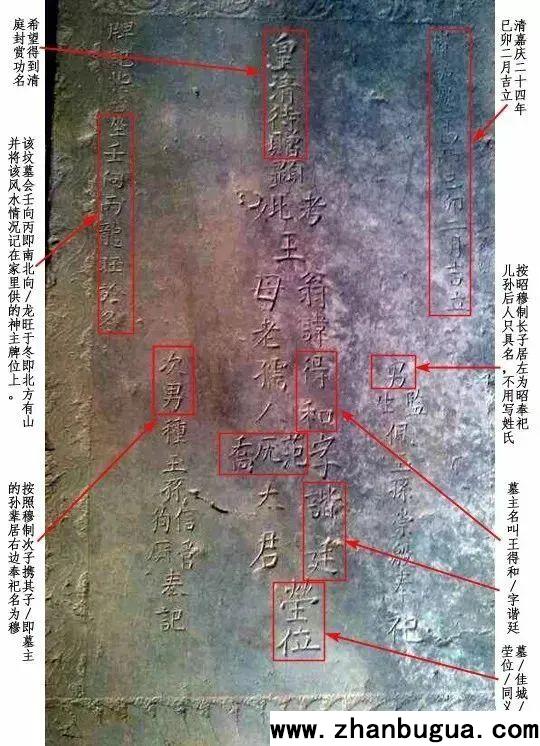

“皇清待贈顯考王翁諱得和字諧廷(妣王母老孺人范、仇、喬太君)塋位”

兩邊寫有坐壬向丙龍旺于冬;男、次男按昭穆兩邊奉祀。

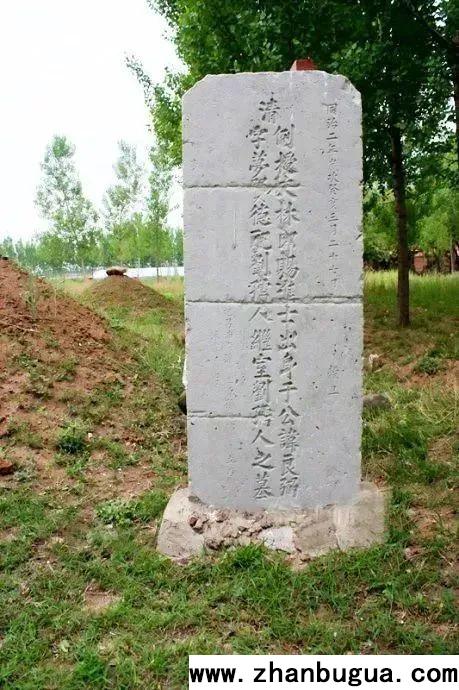

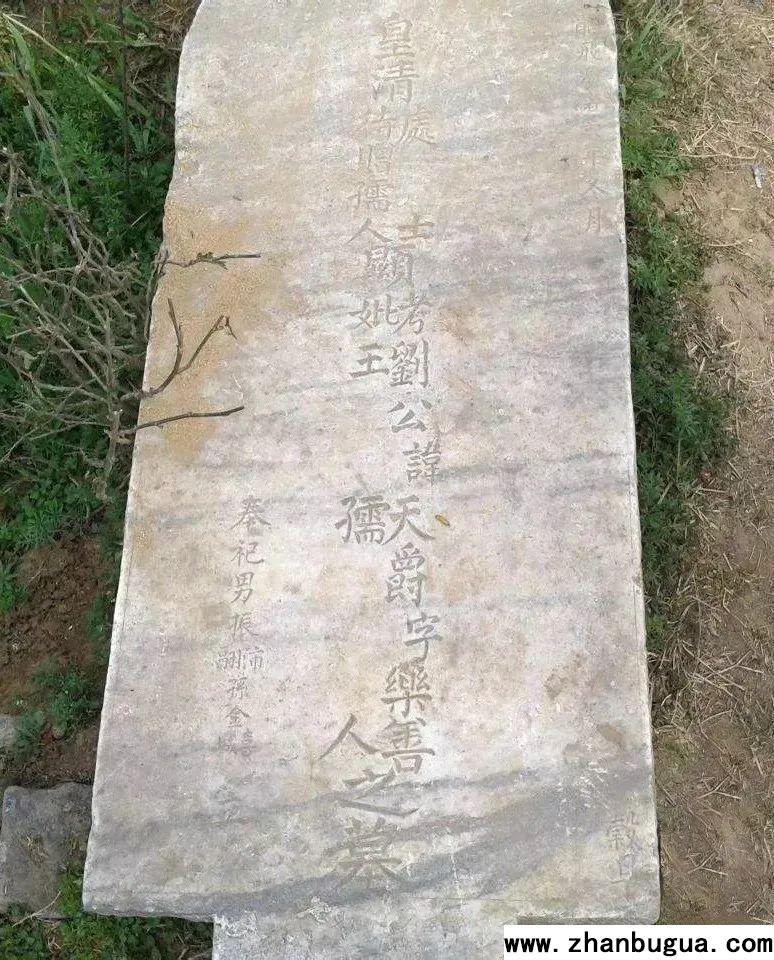

“皇清處士(待贈孺人)顯考劉公諱天爵字樂善(妣王孺人)之墓”

右榜:奉祀男振沛、孫全喜立

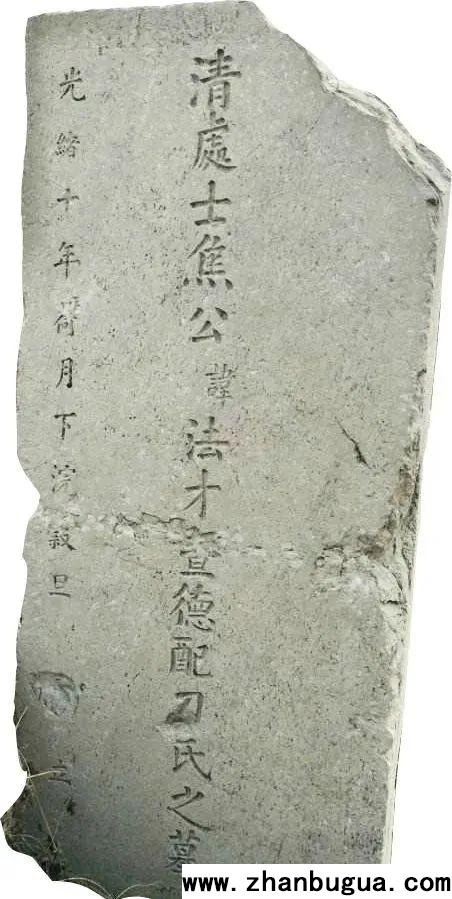

“清處士焦公諱法才暨德配刁氏之墓”

右榜:光緒十年荷月(六月)下浣(下旬)谷旦

“清處士夏老夫子諱永祥字方白號樂直暨師母李/劉榮宜人之墓”

左榜:“歲次甲寅清和月上浣谷旦”

右榜:“男光斗孫奉璋奉祀孝子仝立”

清末山東某外道會門首領李光斗給他父親李永祥立的碑。

6 、秀才和學生墓: 生前曾為某學院出身,如太學生、國學生、郡庠生或邑庠生之類。

“清國學生儒珍鄭君暨元配裘氏孺人墓”

梅調鼎謹題,第三方題字,故稱謂不同,沒有顯考或某某奉祀之語。

“邑庠生諱孚中孫公暨元配某氏(繼配某氏)之墓”——乾山巽向

古代學校稱庠,故學生稱庠生,明清時期州縣學為“邑庠”,府學為“郡庠”

7 、始祖、城隍、義冢、衣冠冢墓碑: 此類不具體指某位凡人,如歷代高祖合葬墓、革命烈士的公墓、歷史名人的衣冠冢、孤魂野鬼的義冢等。

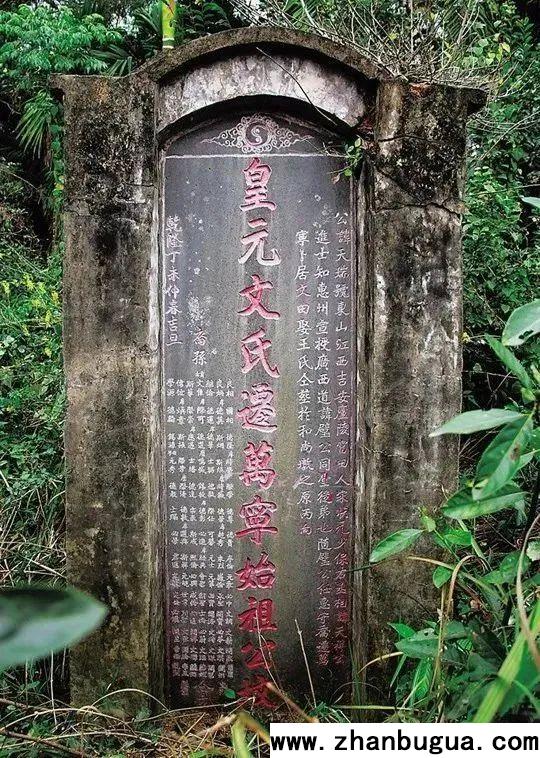

“皇元文氏遷萬寧始祖公墳”

清代乾隆年間,文天瑞堂弟文天瑞的后裔才為他立墓碑,

碑文記“娶王氏仝葬于和尚墩之原,丙向”

“顯二世祖考教授新安余公墓顯二世祖妣慎則淑人林氏附”——附,應為“祔”即合葬

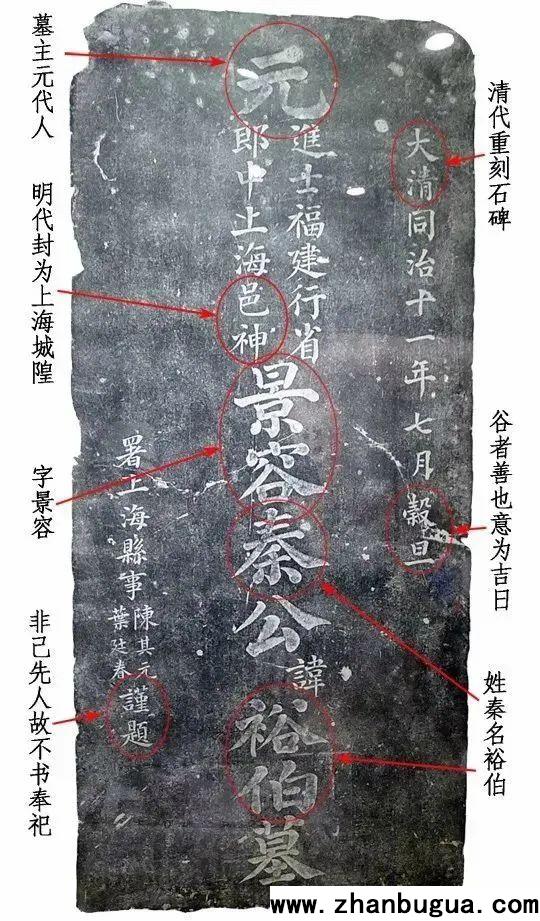

秦裕伯( 1296 ~ 1373 ),漢族,字惟鏡、景容,號蓉卿,別號葵齋,人稱秦景容,

歿后,被朱元璋追封顯佑伯,為上海縣城隍正堂碑石是清朝同治年間重刻。

一般人家清明、冬至時,都有兒孫祭祀,而那些無后之亡者,沒有后人祭奠,房頭上(指宗族里)就設立義祭壇,許多人家祭了自家祖宗之后,再去義祭壇前祭祀那些沒兒沒孫的亡者

張遼衣冠冢

8 、佛教和尚墓碑: 佛教認為人肉體為地、水、火、風四大組成,死后還回歸四大而去,故有土葬、水葬、火葬、空葬,其中以火葬為盛。舍利(尸身)火葬時,若有碳化之凝固物,稱為“舍利子”,便起塔供養。出家人偶爾也用土葬,葬法隨俗,堆墳勒石,以為墓志。

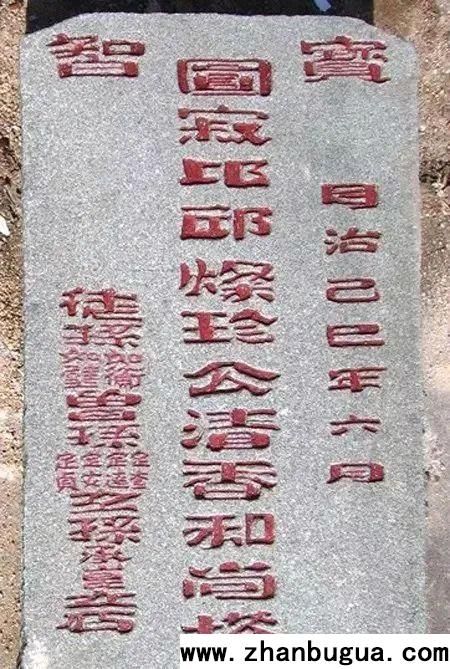

寶智寺清香和尚,字燦珍,生于清嘉慶丙子年,圓寂于同治己已年六月

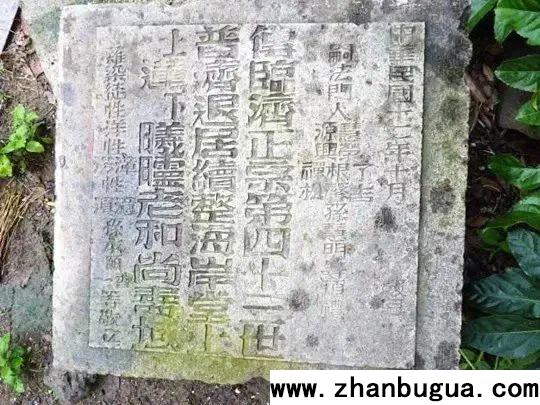

“傳臨濟正宗第四十二世普濟退居續整海岸堂上上蓮下曦靈老和尚壽域”

右榜:“薙染徒性洋孫永愿等敬立”薙,即剃字,剃發染衣表示出家為僧。

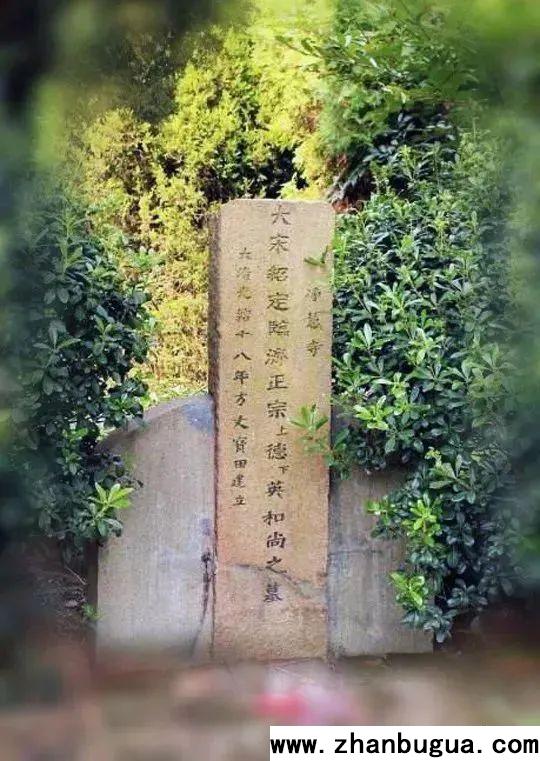

“凈慧寺‘大宋紹定臨濟正宗上德下英和尚之墓’大清光緒十八年方丈寶田建立”

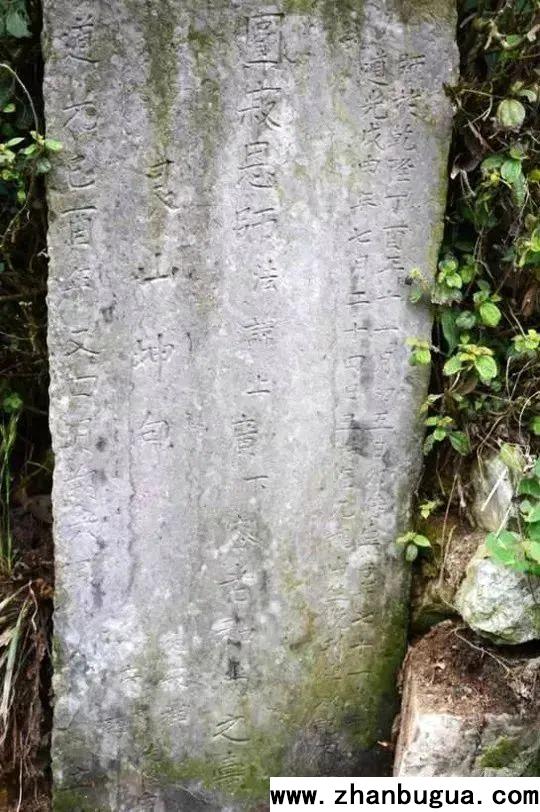

“圓寂恩師法諱下廣下文老和尚之墓”

享年七十一歲,墓為艮山坤向,坐東北朝西南方位

“西竺祖師上廣下種老和尚墓”——佛子劉衍秀立

這個碑刻很不規范,沒有國號與年號,只有干支紀元,不知是哪個朝代的;

居士稱佛子也有違佛制;法名是中國人,卻冠以“西天”(印度)祖師

二十、謬傳和勘誤:

延光之所以寫這篇文章開始是有個動因的,多年來網上一直流傳著某法師寫的如何寫超薦牌位的文章,且轉發鋪天蓋地,其中內容多為作者個人見解,有違傳統正范。現選擇幾處,以正視聽。

1 、“顯”字理解錯誤:網上有傳,說神主和墓碑上,亡者已無長輩,且無同輩年長者,女性夫先亡,且有孫輩存在者,方可稱“顯”。如其所言,夫妻不同時去世,父亡時有前輩在,母亡時前輩俱歿,父母合葬墓碑是寫“先”還是寫“顯”?顯然這個說法是不成立的。

用“顯”字的正解為:一、“顯”與“先”同音同義,可互為替用;二、替代“皇”字,皇字為高大上美之義,古時墓碑與神主上皆冠以“皇”字,如“皇考”、“皇妣”以尊稱去世父母。元大德年間,朝庭規定禁用皇字,改為顯字,表年老德望也。

2 、網上流傳文章說,若父母亡,叔伯姑在,祖考妣不可以由孫輩主祀,錯!中國向來都以嫡長子為主祀,伯叔為旁系支脈始祖,姑出嫁后隨外姓,更不可參與娘家直系男性主喪。

3 、網上文章說,碑與神主不可幾輩人同時奉祀,不盡然!古代講究全體人盡孝,墓碑與神主亦可幾輩人同祀,只是主祀者在前,中榜對亡者稱呼輩份應與主祀者對應。

4 、網上流傳文章說女姓墓碑與神主應寫“閨名某某”,錯!閨名不可上碑,一般墓碑與神主多為有姓無名。若帶閨名者,須真書“某氏某某”,不可冠“閨名”二字,畫蛇添足,亦忤逆不敬。

5 、網上文章解說,孺人之“孺”字是“小孩”之意,錯!“孺為古時對大夫妻子的稱呼,明清時為七品官的母親或妻子等命婦的封號,后延伸為對一般老母之尊稱。

除了上面對網文勘誤,下面再選一碑實例,就上面某錯誤處加以標明。這是我梅州一個朋友家新墳的照片,其實問題也不大,只是我們如果能把事情做得更加規范一些,那豈不是更好。

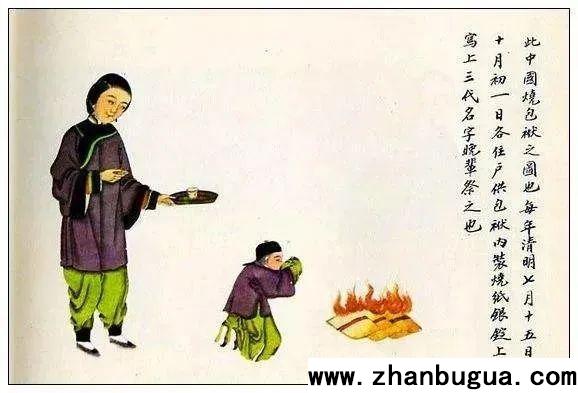

二十一:燒袱子的來歷

崇祖追遠,忠孝仁善是中國人歷來普遍的修養和文化傳承,這種情懷表現在葬禮方面益加明顯。過去長輩辭世,喪葬開始:由復禮(招魂)到襲與飯含(白單蒙臉),從分發喪服(五服表親疏)到三日而殮(表期盼),殯葬畢到虞祭(送形而往,迎精而返),無不精勤備至,誠惶誠恐。葬后三虞,以及佛教提倡的做七和四時而祭,都有燒袱子的習俗。袱子,就是包裹、包袱。燒袱子,就是把冥紙冥幣裝在紙包里進行焚化,意在寄錢給祖先亡靈,好讓他們在陰間有錢用,更好地庇佑子孫。燒袱子時需要在袱子封面上按照一定的格式寫上送錢的原因,錢封編號,指定受用者,送錢者的姓名和焚化日期。每逢清明、中元(農歷七月十五)、寒衣節(農歷十月初一)三大鬼節,很多地方都少不了給逝去先人燒袱子以表哀思。

與墓祭必須到塋地不同,燒袱子可以不必去現場,它其實就相當于現代的快遞業務,可以在外地通過路祭的方式燒化,只要袱子上“收貨人”交待得清楚,先人亡靈定會領略到你的孝心。

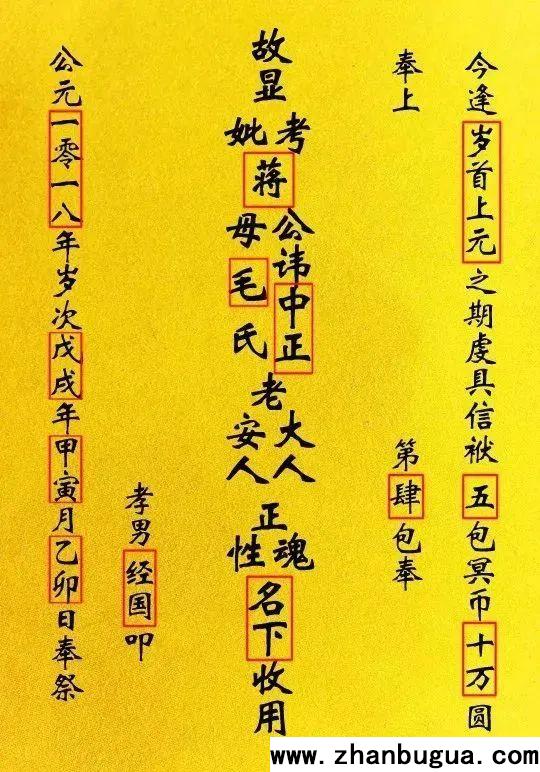

二十二、袱子封面的書寫

袱子封皮的書寫與神主墓碑上的書寫格式幾乎是相同的,須用筆工整,不得潦草。袱子中間寫收袱子人的名諱,左邊寫燒袱子原由及數量,右邊寫燒袱人和燒袱的時間。收袱人如果是剛是剛去逝三年內的,稱“新逝”,例如“ 新逝顯考 ”、“ 新逝顯妣 ”;逝世時間超過三年的稱“故”,例如“ 故顯考 ”、“ 故顯妣 ”。

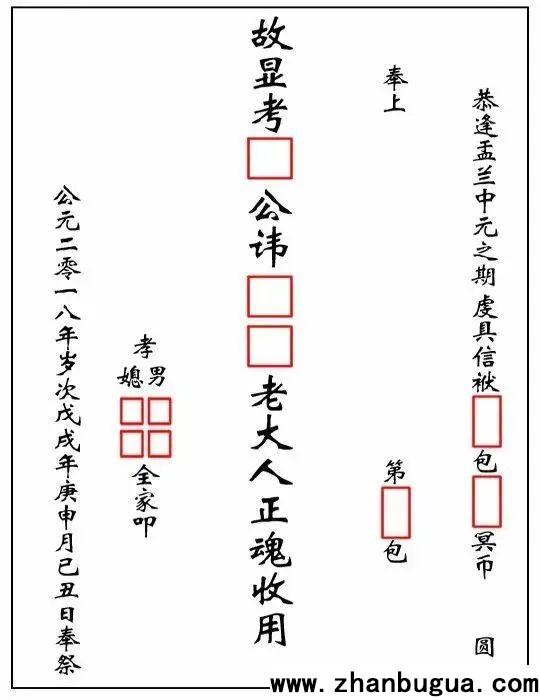

下邊我做了個圖例,并在根據各人情況需要替換內容的地方用紅線標起:

上圖“ 今逢歲首上元之期 ”是燒袱子的原因,如同生人定期給父母交納贍養費。“歲首上元”指正月初一到十五,如果你在別的時間燒,則就隨機替換,在燒袱子時間表述上有專門的用語,舉例如下:

正月————歲首上元之期

清明————清明拜掃之期

端陽————蔳節化帛之期

七月半———盂蘭中元之期

臘月————歲暮下元之期

頭七————首七化帛之期

七七————畢七化帛之期

周年————小祥化帛之期

二年————大祥化帛之期

三年————除服化帛之期

袱子封上“ 某某正魂名下收用 ”,也可以寫成“某某正魂之靈收用”。其它收袱人的姓氏、名字、燒袱人和時間可參照上圖紅線框起部分隨機修改。袱子書寫有時不拘一格,有的是亡者夫婦共收共享,有時給單人燒化,總之,參考本文之前相關神主和墓碑書寫規范即可。

評論0