東風生于春,病在肝,俞在頸項;南風生于夏,病在心,俞在胸脅;西風生于秋,病在肺,俞在肩背;北風生于冬,病在腎,俞在腰股;中央為土,病在脾,俞在脊。(素問·金匱真言論)

釋義: 東風在春季產生,通常引發肝的病變,病邪從頸部侵入。南風在夏季產生,通常引發心的病變,病邪從侵入。西風在秋季產生,通常引發肺的病變,病邪從肩背侵入。北風在冬季產生,通常引發腎的病變,病邪從腰股侵入。土位于中央,病變都發生在脾,病邪常在背脊侵入。

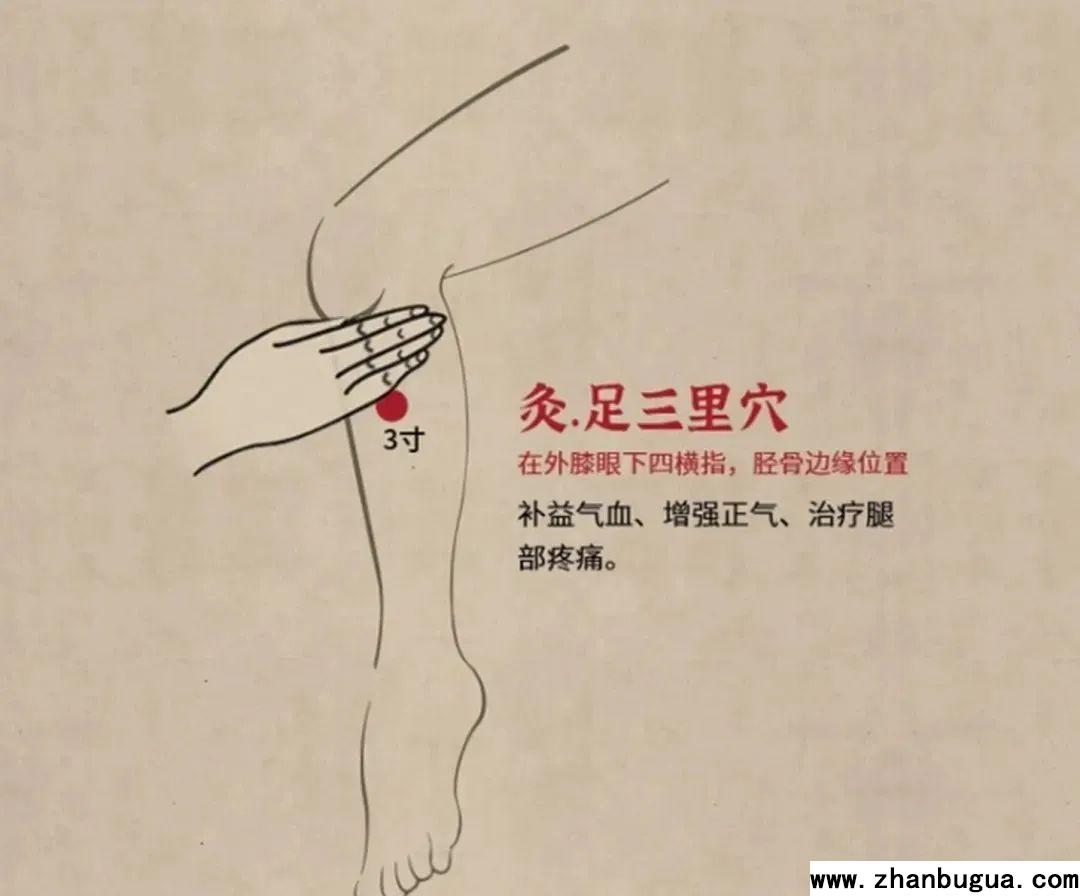

2.邪在脾胃,則病肌肉痛。陽氣有余,陰氣不足,則熱中善饑。陽氣不足,陰氣有余,則寒中腸鳴腹痛。陰陽俱有余,若俱不足,則有寒有熱。皆調于三里。(靈樞·五邪)

釋義: 脾胃出現邪氣,則癥狀有肌肉感到疼痛。假如陽氣有余,而陰氣不足,則胃腑中陽熱之邪旺盛,因此胃中有熾熱的感覺,且消食善饑;假如陽氣不足,而陰氣有余,則會脾氣虛寒,并有腸鳴、腹痛等病象出現;

假如陰氣陽氣都多余,則會通過邪氣過盛表現出來;如果陰氣陽氣都不足,則會通過正氣不足表現出來,從而病發寒熱, 不管是寒象還是熱象,都可以根據 道家養生的原理刺激 足陽明胃經的足三里穴加以調治。

3.胃者,水谷之海,六腑之大源也。五味入口,藏于胃以養五臟氣。氣口亦太陰也,是以五臟六腑之氣味,皆出于胃,變見于氣口。故五氣入鼻,藏于心肺,心肺有病,而鼻為之不利也。(素問·五臟別論)

釋義: 胃是貯藏飲食的器官,是化生營養物質來充養六腑的源泉。飲食五味從口進入胃后,經脾的運化輸轉,而滋養五臟之氣。脾為太陰經,主運輸布散津液,氣口也屬于太陰經脈,主朝百脈,所以五臟六腑的水谷精華,都來源于胃,而反映在氣口上。

而五氣入鼻后,貯藏在心肺中,因此心肺有病時,鼻子就會出現不適的癥狀。

4.善診者,察色按脈,先別陰陽。審清濁,而知部分;視喘息,聽音聲,而知所苦;觀權衡規矩,而知病所主;按尺寸,觀浮沉滑澀,而知病所生。(素問·陰陽應象大論)

釋義: 善于診治的醫生,通過觀察病人氣色和脈象,先判斷病癥的陰陽。審視五色的清濁,就能了解病變發生在那個部位;通過觀察病人的呼吸,傾聽病人的聲音,就能了解病人的痛苦所在;通過診視四時的色澤和脈搏,就知病在哪個臟腑;通過診察寸膚的滑澀和寸口的浮沉,就能明確判斷發病的原因。

5. 夫精明五色者,氣之華也。《素問·脈要精微論》

釋義: 眼睛的精亮明潤和面部的色澤是內在五臟之氣在外的表現。

6. 耳者,宗脈之所聚也。(靈樞·口問)

釋義: 耳朵為人身宗脈匯聚之處。

7. 前陰者,宗筋之所聚,太陰、陽明之所合也。(素問·厥論)

釋義: 人的前陰為眾筋匯聚之處,也是足太陰經和足陽明經的交合之處。

8. 凡治病必察其下。(素問·五臟別論)

釋義: 在治病時一定要問診二便。

9. 五臟者,皆稟氣于胃,胃者五臟之本也。(素問·玉機真臟論)

釋義: 五臟之氣,都依靠胃腑的精氣來營養,所以胃是五臟之本。

10.五臟皆有合,病久而不去者,內舍于其合也。(素問·痹論)

釋義: 五臟與筋、脈、肉、皮、骨是內外相應的。病邪在體表上久留不去,就會侵入它所對應的內臟。

11.胃不和則臥不安。(素問·逆調論)

釋義: 胃氣不能循著正常的通道下行,睡覺就不安穩。

12.人飲食、勞倦即傷脾。(素問·本病論)

釋義: 人如果飲食不節制、過度勞累就會損傷脾。

13.形寒寒飲則傷肺。(靈樞·邪氣臟腑病形)

釋義: 身體受了風寒,再喝涼水,兩寒共同侵襲,就會損傷肺臟。

14.肥者令人內熱,甘者令人中滿。(素問·奇病論)

釋義: 肥膩的食物使人內里生熱,而甘美的食物又會使人胸部滿悶。

15.用針之類,在于調氣。(靈樞·刺節真邪)

釋義: 運用針刺治療疾病,主要目的在于對氣機進行調節。

16.治臟者治其俞,治腑者治其合,浮腫者治其經。(素問·咳論)

釋義: 五臟之咳,醫者可以從它們各自的腧穴著手治療;六腑之咳,醫者可以從它們各自的合穴著手治療;咳而浮腫的病,醫者可以從有關臟腑的經穴分別著手治療。

17.十二經脈者,內屬于腑臟,外絡于肢節。(靈樞·海論)

釋義: 運行營衛氣血的十二經脈,在內聯屬于各個臟器,在外則維系著四肢關節。

18.十二經脈、三百六十五絡,其血氣皆上于面而走空竅。(靈樞·邪氣臟腑病形)

釋義: 全身的十二經脈和與它貫通的三百六十五絡脈全部的氣血運行都是從頭面部而起,并分注于各個孔竅之中。

19.氣味,辛甘發散為陽,酸苦涌泄為陰。(素問·陰陽應象大論)

釋義: 氣味之中,凡辛甘并具有發散作業的屬陽,氣味酸苦二有通泄作業的屬陰。

20.五臟六腑皆令人咳,非獨肺也。(素問·咳論)

釋義: 五臟六腑有病,人都會咳嗽,不只是肺病會這樣。

21.陽者天氣也,主外;陰者地氣也,主內。故陽道實,陰道虛。(素問·太陰陽明論)

釋義: 人體的陽氣就好像天之氣一樣 ,主要衛護于外;人體的陰氣就好像地之氣一樣,主要營養于內。所以陽氣性剛多實,陰氣性柔易虛。

22.陽虛則外寒,陰虛則內熱,陽盛則外熱,陰盛則內寒。(素問·調經論)

釋義: 陽虛就會生外寒,陰虛就會生內熱,陽盛就會生外熱,陰盛就會生內寒。

23.悲哀愁憂則心動,心動則五臟六腑皆搖。(靈樞·口問)

釋義: 心神會被傷悲、哀苦、煩愁、憂傷之情所牽動,心神不安就會對五臟六腑都產生影響。

24.春夏先治其標,后治其本;秋冬先治其本,后治其標。(靈樞·師傳)

釋義: 春夏時節,體表陽氣充足,應首先對外在的標病進行治療,之后再對內在的本病進行治療;秋冬時節,精氣被收斂在內,應對它內在的本病進行治療,然后再對它外在的標病進行治療。

25.膏粱之變,足生大丁,受如持虛。(素問·生氣通天論)

釋義: 若常進食肥美厚味的食物,就會引發疔瘡,而哪條經脈虛,就會從那條發生。

26.奪血者無汗,奪汗者無血。(靈樞·營衛生會)

釋義: 血液耗損過多之人不可以再讓他發汗(因為汗脫就會傷到衛氣),脫汗使衛氣受傷的人就不可以再使用放血法。

27.形不足者,溫之以氣;精不足者,補之以味。(素問·陰陽應象大論)

釋義: 形體衰弱的,應該溫陽補氣;精氣不足的,應該以味道濃厚的食物補之。

28.主病之謂君,佐君之謂臣,應臣之謂使。(素問·至真要大論)

釋義: 治病的主要藥物是君藥,輔佐君藥的藥物是臣藥,輔佐臣藥的藥物是使藥。

29.間者并行,甚者獨行。(素問·標本病傳論)

釋義: 病情較輕的,處于緩解期的,可以標本一同治療;病情嚴重的或正在發作的,應該用單一的治本或治標的方法治療。

30.治病之道,氣內為寶。(素問·疏五過論)

釋義: 治療疾病的關鍵是使人體臟氣內守。

31.營氣之道,內谷為寶。(靈樞·營氣)

釋義: 營氣可以在人體內起重要作用,攝入到體內的食物是營氣發揮作用與否的關鍵。

32.能毒者以厚藥,不勝毒者以薄藥。(素問·五常政大論)

釋義: 如果病人身體強壯,能受藥,就讓其服用性味濃厚的藥物,如果病人體質瘦弱,不能受藥,就讓其服用性味薄的藥物。

33.陰之所生,本在五味;陰之五宮,傷在五味。(素問·生氣通天論)

釋義: 陰精源自飲食的酸甜苦辣咸五味,但蓄藏陰精的五臟,又會因過食五味而受損。

34.病熱少愈,食肉則復,多食則遺,此其禁也。(素問·熱論)

釋義: 熱勢稍微減輕時,如果進食肉類食物,熱病會復發;如果吃得過多,會使余熱遺留,這都是熱病病人應當注意的。

35.入國問俗,入家問諱,上堂問禮,臨病人問所便。(靈樞·師傳)

釋義: 來到一個國家,應先了解當地的風俗人情;來到一個家,應先了解這家人所忌諱的事情;走人他人的居室,應當先問清楚禮節;看病人時,要先問清病人的喜好,便于更好地對疾病進行醫治。

36.閉戶塞牖(you),系之病者,數問其情,以從其意。(素問·移精變氣論)

釋義: 選擇環境安靜的地方,關門閉戶,耐心細致地詢問病情,不要讓病人有任何顧慮,要使病人暢所欲言,以了解詳情。

37.道者,上知天文,下知地理,中知人事,可以長久。(素問·氣交變大論)

釋義: 研究醫道的人,懂得天文、地理、人事,才能使這些理論長存不亡。

38.五氣更立,各有所先,非其位則邪,當其位則正。(素問·五運行大論)

釋義: 五方之氣是更替著主宰時令的,各有先后次序,不在其相應的季節主宰時令,就是邪氣;在其相應的季節主宰時令,就是正氣

39.不知年之所加、氣之盛衰、虛實之所起,不可以為工矣。(素問·六節臟象論)

釋義: 如果不知道當年主客氣加臨之期、氣的盛衰、虛實的起因等情況,就不能做個高明的醫生。

40.視其外應,以知其內臟,則知所病矣。(靈樞·本臟)

釋義: 通過對臟器所對應的人體外部形態上的表現進行觀察,掌握臟器的狀態,便可以了解臟器的疾病了。

41.五液:心主汗,肝主淚,肺主涕,腎主唾,脾主涎。

釋義: 五臟各有其所化生的水液:心臟主化生汗液,肝臟主化生淚液,肺臟主化生涕液,腎臟主化生唾液,脾臟主化生涎液。

42.五惡:肝惡風,心惡熱,肺惡寒,腎惡燥,脾惡濕。

釋義: 肝主筋,筋感受風則拘急,所以厭惡風;心主血脈,高熱則損傷血脈,所以厭惡熱;肺主氣,遇寒則臟腑、經絡之氣阻滯不暢,所以厭惡寒;腎屬水,性喜潤澤,所以厭惡燥;脾屬土,性喜干燥,所以厭惡濕。

43.五味:酸入肝,辛入肺,苦入心,甘入脾,咸入腎,淡入胃,是謂五味。

釋義: 食物進入胃后,按各自的屬性而分別歸入與之相合的臟腑。酸味屬木,入于肝,辛味屬金,入于肺,苦味屬火,入于心,甘味屬土,入于脾,咸味屬水,入于腎, 萬物療法 公眾號 提示 這就是五味歸入臟腑的情況。

44.五勞:久視傷血,久臥傷氣,久坐傷肉,久立傷骨,久行傷筋。

釋義: 長久視物,損傷血;長久躺臥,損傷氣;久坐,損傷肌肉;長久站立,損傷骨;長久行走,損傷筋。

45.五主:心主脈,肺主皮,肝主筋,脾主肌,腎主骨。(靈樞·九針論)

釋義: 人體五臟對身體各部分各有所主:心主血脈,肺主皮毛, 肝主筋膜 ,脾主肌肉,腎主骨髓。

46.上古之人,其知道者,法于陰陽,和于術數,食飲有節,起居有常,不妄作勞,故能形與神俱,而盡終其天年,度百歲乃去。(素問·上古天真論)

釋義: 上古時候的人,會養生的能夠按自然界的變化規律而起居生活,并加以適應、調和,以使之趨于正確。飲食有節制,作息有規律,不過度操勞,也不過度行房事,所以他們的形體和神氣都很旺盛,相互協調統一,便能夠活到人類自然壽命的期限,超過一百歲才辭世。

47.陰陽者,天地之道也,萬物之綱紀,變化之父母,生殺之本始,神明之府也。治病必求于本。(素問·陰陽應象大論)

釋義: 陰陽是宇宙間的普遍規律,是萬事萬物的綱領和變化之源,是生長和毀滅的根本,也是一切事物新生、成長、變化、消亡的基本規律。所以治療疾病時,必須探求陰陽這個根本。

48.陽氣者,若天與日,失其所,則折壽而不彰。故天運當以日光明,是故陽因而上衛外者也。(素問·生氣通天論)

釋義: 人體有陽氣,就像天上有太陽一樣。陽氣失其正常運行規律,人就會折壽,生命機能也會衰弱。所以天的運行不息是因為有太陽的光明長照,人的健康是因為陽氣向上布外,保護身體免受病邪的侵襲。

49.木得金而伐,火得水而滅,土得木而達,金得火而缺,水得土而絕,萬物盡然,不可勝竭。(素問·寶命全形論)

釋義: 木遇到金,就會折伐;火遇到水,就會熄滅;土遇到木,就會疏松;金遇到火就會熔化;水遇到土,就會遏絕。萬物的變化都市這樣的,舉不勝舉。

50.天寒無刺,天溫無疑,月生無瀉,月滿無補,月廓空無治。是謂得時而調之。(素問·八正神明論)

釋義: 天氣寒冷時,不要行針刺;天氣溫暖時,不必遲疑;月亮初生時,不能用瀉法;月亮正圓時,不可用補法;月黑無光時,就干脆不要進行治療, 大循環指灸導引術提示 這就是依據天氣時令調節氣血的原則。

51.兵法曰:無迎蓬蓬之氣,無擊堂堂之陣。刺法曰:無刺熇熇之熱,無刺漉漉之汗,無刺渾渾之脈,無刺病與脈相逆者。(靈樞·逆順)

釋義: 《兵法》中講,作戰時要避開敵人攻勢猛烈的銳氣,不可輕率出擊敵人嚴整的陣勢。《刺法》中記載道,熱勢猛烈而旺盛的時候不可以用刺法,大汗淋漓的時候不可以用刺法,脈象紛亂而模糊不清的時候不可以用刺法,脈象同病情相逆的時候也不可以用刺法。

52.五臟有疾,當取之十二原。十二原者,五臟之所以稟三百六十五節氣味也。五臟有疾也,應出十二原。(靈樞·九針十二原)

釋義: 五臟有病變,都可取十二原穴進行治療。因為十二原穴是五臟把全身的三百六十五節的經氣匯聚在體表的部位。所以五臟發生病變時,會在十二個原穴的部位有所變化。

53.手之三陰,從臟走手;手之三陽,從手走頭;足之三陽,從頭走足;足之三陰,從足走腹。(靈樞·逆順肥瘦)

釋義: 手三陰經由胸部行往手指,手三陽經由手指行往頭顱;足三陽經由頭顱行往雙足,足三陰經由足行往腹部。

54.胃合于三里,大腸合入于巨虛上廉,小腸合入于巨虛下廉, 三焦合入于委陽 ,膀胱合入于委中央,膽合入于陽陵泉。(靈樞·邪氣臟腑病形)

釋義: 胃腑的腑氣與本經的合穴足三里相合;大腸腑的腑氣與足陽明胃經的上巨虛穴相合;小腸腑的腑氣與足陽明胃經的下巨虛相合;三焦腑的腑氣與足太陽膀胱經的委陽穴相合;膀胱腑的腑氣與本經的合穴委中穴相合;膽腑的腑氣與本經的合穴陽陵泉相合。

55.粗守形,上守神。神乎神,客在門。未睹其疾,惡知其原?(靈樞·九針十二原)

釋義: 醫術粗淺的醫生,僅觀察病人的外表,并以此診斷病情;而醫術精湛的醫生則注重觀察病人的精神狀況和氣血盛衰的情況。醫術精湛的醫生不僅能判斷氣血盛衰,還能知道積聚在人體的邪氣出入的地方在哪里。醫生判斷不出疾病的性質,哪能知道疾病的根源而進行正確的治療呢?

56.凡治病,察其形氣色澤,脈之盛衰,病之新故,乃治之無后其時。(素問·玉機真臟論)

釋義: 治病之前,一定要診察病人形體的強弱、氣的虛實、面色的潤枯、脈象盛衰以及病是新是舊等情況,然后及時治療,這樣才不會錯過最佳的治療時機。

57. ?久視傷血,久臥傷氣,就坐傷肉,久立傷骨,久行傷筋,是謂五勞所傷。(素問·宣明五氣)

釋義: 長時間用眼,會勞于精氣而損傷血;長久躺臥,則陽氣不伸而損傷氣;長久坐著,會使血脈運行遲緩,損傷肉;長時間站立會勞于腎腰、膝、脛等,損傷骨;長時間行走會勞于筋脈,損傷筋,這就是五老所傷。

58.風勝則動,熱勝則腫,燥勝則干,寒勝則浮,濕勝則濡瀉。(素問·陰陽應象大論)

釋義: 體內風邪偏勝,會出現痙攣動搖的現象;熱邪偏勝,會出現紅腫;燥邪偏勝會出現干枯;寒邪偏勝會出現浮腫;濕邪偏勝會出現糯瀉。

59.風寒濕三氣雜至,合而為痹也。其風氣勝者為行痹,寒氣勝者為痛痹,濕氣勝者為著痹。(素問·痹論)

釋義: 風、寒、濕三氣侵入人體,雜合傷人,導致人患痹病。其中風邪偏勝的叫行痹,寒氣偏勝的叫痛痹,濕氣偏勝著痹。

60.五臟不平,六腑閉塞之所生也。頭痛耳鳴,九竅不利,腸胃之所生也。(素問·通評虛實論)

釋義: 五臟不和是由六腑閉塞不通引起的。頭痛、耳鳴、九竅不利是由腸胃疾病引起的。

61.百病生于氣也。怒則氣上,喜則氣緩,悲則氣消,恐則氣下,寒則氣收,炅 則氣泄 ,驚則氣亂,勞則氣耗,思則氣結。(素問·舉痛論)

釋義: 人體眾多疾病的產生都是因為氣機失調。人暴怒則氣上逆,高興則氣平緩,悲哀則氣消沉,恐懼則氣下陷,遇寒則氣收聚,受熱則氣外泄,受驚則氣混亂,勞倦則氣耗損,思慮則氣郁結。

62. 邪在膽,逆在胃,膽液泄則口苦,胃氣逆則嘔苦,故曰嘔膽。取三里以下胃氣逆,刺少陽血絡以閉膽逆。(靈樞·四時氣)

釋義: 膽腑中存在邪氣,陽氣向上逆行到達胃部,膽中的汁液泄出于外,因此口感發苦胃氣向上逆行因此才有苦水嘔吐出來,這被稱為嘔膽。應取足三里穴進行醫治來降胃氣,同時對足少陽膽經的血絡進行針刺以抑止膽逆。

63.年四十,而陰氣自半也,起居衰矣;年五十,體重,耳目不聰明矣;年六十,陰痿,氣大衰,九竅不利,下虛上實,涕泣俱出矣。(素問·陰陽應象大論)

釋義: 一般人到了四十歲時,體內陰氣就已經自然消減掉一半了,起居行動上會出現衰老跡象;到五十歲時,會感覺身體笨重,耳不聰,目不明;到了六十歲,陰氣萎弱,腎氣大大衰減,九竅不能通利,出現下虛上實的現象,還會不時淌眼淚、流鼻涕。

64.諸風掉眩,皆屬于肝;諸寒收引,皆屬于腎;諸氣膹郁,皆屬于肺;諸濕腫滿,皆屬于脾;諸痛癢瘡,皆屬于心。(素問·至真要大論)

釋義: 凡是風病有頭搖、肢體震顫、頭暈目眩等病癥的,病邪在肝;凡是寒病有筋脈攣急、關節屈伸不利等病的,病邪在腎;凡是氣病有呼吸氣促、胸悶痞滿等病癥的,病邪在肺;凡是濕病有浮腫脹滿病癥的,病邪在脾;凡是有疼痛瘙癢瘡瘍等病癥的,病邪在心。

65.病發而有余,本而標之,先治其本,后治其標;病發而不足,標而本之,先治其標,后治其本。(素問·標本病傳論)

釋義: 疾病發作時,表現為正氣有余的,要按照“本而標之”的原則治療,也就是要先祛邪氣,治療本病,然后調理氣血,使其恢復生理功能后,再治療標病;疾病發作時,表現為正氣不足的,要按照“標而本之”的原則治療,也就是要先守護正氣,防止正氣虛竭,治療標病,然后再祛除邪氣治療本病。

66.必先度其形之肥瘦,以調其氣之虛實,實則瀉之,虛則補之。必先去其血脈而后調之,無問其病,以平為期。(素問·三部九候論)

釋義: 必須先估量病人身形的肥瘦情況,來調理其氣的虛實,氣實就用瀉法瀉其有余,氣虛就用補法補其不足。但一定要先去除血脈中的瘀滯,然后再調氣,無論治療什么病,都要以達到氣血平和為準則。

67.君一臣二,制之小也;君一臣三佐五,制之中也;君一臣三佐九,制之大也。(素問·至真要大論)

釋義: 君藥用一味,臣藥用兩味的方劑,是小方的組成原則;君藥用一味,臣藥用三味,佐藥用五味的方劑,是中方的組成原則;君藥用一味,臣藥用三味,佐藥用九味的方劑,是大方的組成原則。

68.拘于鬼神者,不可與言至德;惡于針石者,不可與言至巧;病不許治者,病必不治,治之無功矣。(素問·五臟別論)

釋義: 對于那些拘泥于鬼神迷信的人,是不能與他談論高深的醫學理論;對于那些厭惡針石治療的人,也不能跟他談論針灸技術的巧妙;而那些得了病卻不愿治療的人,他們的病是無法治愈的,即使強迫他們治療,也難以收到應有的療效。

69.知逆與從,正行無問,知標本者,萬舉萬當,不知標本,是謂妄行(素問·標本病傳論)

釋義: 只有掌握了逆治和從治的原則,才能正確的進行治療,而不會困惑;掌握了疾病的標和本,治療時就能萬舉萬當; 道家繩療提示 如果不能掌握疾病的標本關系,就是隨意行事。

70.五味入胃,各歸所喜,攻酸先入肝,苦先入心,甘先入脾,辛先入肺,咸先入腎,久而增氣,物化之常也。氣增而久,夭之由也。(素問·至真要大論)

釋義: 五味進入腸胃后,各有其發揮作用的部位,酸味藥物先作用于肝,苦味藥物先作用于心,甘味藥物先作用于脾,辛味藥物先作用于肺,咸味藥物先作用于腎,長期服用能增強臟腑之氣,這是物質生化的基本規律。

71.毒藥攻邪,五谷為養,五果為助,五畜為益,五菜為充。氣味合而服之,以補精益氣。(素問·臟氣法時論)

釋義: 藥物可以治療病邪,五谷可以滋養五臟之氣,五果可以輔佐五谷充養人體,五畜能充養五臟,五菜能營養臟腑。將藥物和谷果肉菜依氣味而調配服用,可以補精益氣。

72.五味各走其所喜:谷味酸,先走肝;谷味苦,先走心;谷味甘, 先走脾;谷味辛,先走肺;谷味咸,先走腎。(靈樞·五味)

釋義: 五種味道分別進到其各自所喜的臟內:酸味的物質先進入肝內;苦味的物質先進入心內;甘味的先進入脾內;辛味的先進入肺內;咸味的先進入腎內。

73.酸走筋,多食之令人癃;咸走血,多食之令人渴;辛走氣,多食之令人洞心;苦走骨,多食之令人變嘔;甘走肉,多食之令人悗心。(靈樞·五味論)

釋義: 酸味進入筋內,食用過多酸味就會造成小便不利;咸味進入血液中,食用過多咸味就會令人口渴;辛味進入氣分中,食用過多辛味就會令人內心生出空虛感; 大循環指灸導引術提示 苦味進入骨骼中,食用過多苦味則令人嘔吐;甘味進入肌肉內,食用過多甘味就會令人感覺心胸郁悶。

74.志閑而少欲,心安而不懼,形勞而不倦,氣從以順,各從其欲,皆得所愿。(素問·上古天真論)

釋義: 心志清凈安閑少私寡欲,心情平和而不憂慮,形體辛勞而不倦怠,使體內的真氣和順,每個人順著自己的心思,都能達到滿意。

75. 虛邪賊風,避之有時;恬憺虛無,真氣從之;精神內守,病安從來。(素問·上古天真論)

釋義: 要及時躲避虛邪賊風等致病因素,保持內心的平靜,排除一切雜念,是真氣通暢,精神不外瀉,如此病患就不會發生。

76.風者,百病之始也,清靜則肉腠閉拒,雖有大風苛毒,弗之能害,此因時之序也。(素問·生氣通天論)

釋義: 風邪是各類疾病的源頭,但只要人神清氣靜,就能使 肌肉腠理 密閉,雖然有大風苛毒的侵襲,仍然無法對人體造成損傷,這是順應四時的氣候變化而調養的結果。

77.天有五行,御五位,以生寒、暑、燥、濕、風。人有五臟,化五氣,以生喜、怒、思、憂、恐。(素問·天元紀大論)

釋義: 天有木、火、土、金、水五行統御東、西、南、北、中五個地理方位,所以能產生寒、暑、燥、濕、風五種氣候變化。人有肝、心、脾、肺、腎五臟化生五氣,因此產生了喜、怒、思、憂、恐。

78.不知年之所加、氣之盛衰、虛實之所起,不可以為工矣。(素問·六節臟象論)

釋義: 如果不知道當年主客氣加臨之期、氣的盛衰、虛實的起因等情況,就不能做個高明的醫生。

79.道之大者,擬于天地,配于四海,汝不知道之諭,受以明為晦。(素問·征四失論)

釋義: 醫學理論就像天地一樣遠大,就像四海一樣廣深,所以必須反復研習。如果不懂得這個道理,即便老師傳授得很好,也仍不能徹底明白。

80.風從外入,令人振寒,汗出頭痛,身重惡寒,治在風府,調其陰陽,不足則補,有余則瀉。(素問·骨空論)

釋義: 風邪從外侵入人體,使人戰栗、出汗、頭痛、身體沉重、怕冷。治療時應取風府穴,以調和陰陽。如果病人正氣不足,就用補法;如果邪氣有余,就用瀉法。

81.夫實者,氣入也;虛者,氣出也。氣實者,熱也;氣虛者,寒也。

入實者,左手開針空也;入虛者,左手閉針空也。(素問·刺志論)

釋義: 實證,是因為邪氣旺盛侵入人體之故;虛證,是因為人體正氣耗散與外之故。氣實之人多有熱,氣虛之人多有寒。醫治實證時,拔針后,醫者要用左手撥開針孔,使病人體內的邪氣外出;醫治虛證時,拔針后,醫者要立刻用左手按閉針孔,使病人體內的正氣不會外泄。

82.夫四時陰陽者,萬物之根本也。所以圣人春夏養陽,秋冬養陰,以從其根,故與萬物沉浮于生長之門。逆其根,則伐其本,壞其真矣。(素問·四氣調神大論)

釋義: 一年四季的陰陽變化,是萬物的生命之本。因此圣人在春夏季保護陽氣,以滿足生長的需要;在秋冬季保養陰氣,以滿足收藏的需要。順應了生命發展的根本規律,就能和萬物一起在生發、長養、收斂、閉藏的四時循環中運動發展。如果違背了這個規律,就會摧殘人體的本元,損傷身體。

83.凡陰陽之要,陽密乃固,兩者不和,若春無秋,若冬無夏。因而和之,是謂圣度。故陽強不能密,陰氣乃絕。陰平陽秘,精神乃治;陰陽離決,精氣乃絕。(素問·生氣通天論)

釋義: 陰陽協調的關鍵在于陽氣的固密。陽氣固密,陰氣才能固守于內。陰陽失調,就如同一年中有春季沒有秋季,有冬季沒有夏季一樣。所以,使陰陽調和是最佳的養生法則。因此陽氣旺盛而不能固密,陰氣就會衰絕。陰氣平和,陽氣固密,人的精神活動才正常。假如陰陽分離,不能相互維系,精氣就會竭絕。

84.五臟六腑之精氣,皆上注于目而為之精,精之窠為眼,骨之精為瞳子,筋之精為黑眼,血之精為絡,其窠氣之精為白眼,肌肉之精為約束,裹擷筋骨血氣之精,而與脈并為系,上屬于腦,后出于項中。(靈樞·大惑論)

釋義: 腑的五臟精六氣,都向上輸注于眼睛,從而使眼睛視物清晰。腎的精氣滋養瞳孔,肝的精氣滋養黑睛,心的精氣滋養內外眼角處的血絡,肺的精氣滋養白睛,脾的精氣滋養眼胞,脾的精氣包裹著肝、腎、心、肺的精氣,與脈絡合并,形成目系,在上部連屬腦部,在后與頸項的中間相聯系。

85.鼻者,肺之官也;目者,肝之官也;口唇者,脾之官也;舌者,心之官也;耳者,腎之官也。故肺病者喘息鼻張;肝病者眥青;脾病者唇黃;心病者舌卷短顴赤;腎病者顴與顏黑。(靈樞·五閱五使)

釋義: 鼻子與肺相應;眼睛與肝相應;口唇與脾相應;舌頭與心相應,耳朵與腎相應。患肺病的人呼吸急促,鼻翼扇動;患肝病的人目眥發青;患脾病的人嘴唇發黃;患心病的人舌頭蜷縮,顴骨發紅;患腎病的人顴骨和額頭都會發黑。

86. 人者,天地之鎮也。(靈樞·玉版)

釋義: 自然界中最珍貴的便是人。

87. 生之本,本于陰陽。(素問·生氣通天論)

釋義: 自然界的陰陽之氣是生命的根本。

88. 人生有形,不離陰陽。(素問·寶命全形論)

釋義: 人自出生就具備了形體,離不開陰陽的變化。

89.上工治未病,不治已病。(靈樞·逆順)

釋義: 醫術高明的醫生在尚未發生病癥時就開始進行預防,而非在病癥發生后才進行醫治。

90.結陽者,腫四肢。結陰者,便血一升,再結二升,三結三升。陰陽結斜,多陰少陽曰石水,少腹腫。二陽結,謂之消。三陽結,謂之隔。三陰結,謂之水。一陰一陽結,謂之喉痹。(素問·陰陽別論)

釋義: 若邪氣在陽經郁結,就會引起四肢腫脹;若邪氣在陰經郁結,陰經的氣血受阻,就會導致大便出血,輕的便一升,重的便二升,更嚴重的便三升;陰陽經都有邪氣郁結,而陰經的稍重,就會引起“石水”病,出現小腹腫脹的癥狀;邪氣在足陽明胃經和手陽明大腸經郁結,腸和胃都會生熱,就會引發消渴癥;邪氣在足太陽膀胱經和手太陽小腸經郁結,會引發上下閉塞不通的隔癥;邪氣在足太陰脾經和手太陰肺經郁結,會引發水腫癥;邪氣在厥陰經和少陽經郁結,會引發喉痹癥。

91.邪之所在,皆為不足。上氣不足,腦為之不滿,耳為之苦鳴,頭為之苦傾,目為之眩;中氣不足,溲便為之變,腸為之苦鳴;下氣不足,則乃為痿厥心悗。(靈樞·口問)

釋義: 邪氣可以進入這些部位,都是因正氣不足所致。凡因上焦氣不足引起的疾病,便會導致腦髓不滿,感到空虛,耳為之鳴響,頭部無力支撐故而低垂,目眩;中焦氣不足,表現為大小便不協調,腸內鳴響;下焦氣不足,表現為雙足虛弱乏力且發涼心內窒息煩悶。

92.君一臣二,奇之制也;君二臣四,偶之制也;君二臣三,奇之制也;君二臣六,偶之制也。近者奇之,遠者偶之,汗者不以奇,下者不以偶,補上治上制以緩,補下治下制以急,急則氣味厚,緩則氣味薄。(素問·至真要大論)

釋義: 君藥用一味,臣藥用兩味的方劑,是奇方的組成原則;是奇方的組成原則;君藥用二味,臣藥用四味的方劑,是偶方的組成原則;君藥用二味,臣藥用三味的方劑,是奇方的組成原則;君藥用而味,臣藥用四味的方劑,是偶方的組成原則。患病的時間短,就用奇方治療,患病的時間長,就用偶方治療;發汗治療時不可用奇方,攻下治療時不可用偶方;補益上部的虛證和祛除在上部的病邪時用緩方,補益下部的虛證和治療在下的病邪時用急方;急方的組成藥物氣味純厚,緩方的組成藥物氣味單薄

93.處天地之和,從八風之理,適嗜欲于世俗之間,無恚(hui)嗔(chen)之心,行不欲離于世,被服章,舉不欲觀于俗,外不勞形于事,內無思想之患,以恬愉為務,以自得為功,形體不敝,精神不散,亦可以百數。(素問·上古天真論)

釋義: (圣人)能在天地之中安適地生活,遵從八風的活動規律,使自己的嗜好和欲望適應世俗社會,沒有憤怒埋怨的情緒,行為不背離世俗的一般要求,穿只有普通紋彩的衣服,行為舉止也不受世俗牽制,外不使形體因為事務而疲勞,內不使思想上背負過重的負擔,力求安逸快樂,以安然自得為滿足,所以他們的形體不容易衰疲,精神不容易耗損,壽命也能達到一百歲。

94.大毒治病,十去其六;常毒治病,十去其七;小毒治病,十去其八;無毒治病,十去其九;谷肉果菜,食養盡之,無使過之,傷其正也。(素問·五常政大論)

釋義: 劇毒藥物,在疾病已去十分之六時,不可繼續服用;普通的毒藥,在疾病已去十分之七時,不可繼續服用;微毒的藥物,在疾病已去十分之八時,不可繼續服用;即使是無毒的藥物,在疾病已去十分之九時,也不能在繼續服用。之后用谷、肉、果、菜類等進行飲食調理,就能除盡邪氣,是疾病痊愈,但不可飲食過度,否則會使正氣耗損。

95.陰氣盛則夢涉大水而恐懼,陽氣盛則夢大火而燔焫,陰陽俱盛則夢相殺。上盛則夢飛,下盛則夢墮。甚饑則夢取,甚飽則夢予。肝氣盛則夢怒,肺氣盛則夢恐懼、哭泣、飛揚,心氣盛則夢善笑恐畏,脾氣盛則夢歌樂、身體重不舉,腎氣盛則夢腰脊兩解不屬。(靈樞·淫邪發夢)

釋義: 人若體內陰氣過盛,便會夢見過大河而心中恐懼;陽氣過盛就會夢見烈火熊熊燃燒;陰陽二氣皆盛,便會夢見相互搏殺。身體上部邪氣過盛,便會夢見在空中飛舞;身體下部邪氣過盛,便會夢見向下墜落。非常饑餓便會夢到向人求取東西,非常飽脹便會夢到向人施與東西。肝氣旺盛,夢中便會憤怒不已;肺氣旺盛,夢中便會恐懼、哭泣、沸騰;脾氣旺盛,夢中便會歌唱或感到身體沉重難以移動;腎氣旺盛,夢中便會腰脊相離不接。

96.厥氣客于心,則夢見丘山煙火;客于肺,則夢飛揚,見金鐵之奇物;客于肝,則夢山林樹木;客于脾,則夢見丘陵大澤,壞屋風雨;客于腎,則夢臨淵,沒居水中;客于膀胱,則夢游行;客于胃,則夢飲食;客于大腸,則夢田野;客于小腸,則夢聚邑沖衢;客于膽,則夢斗訟自刳;客于陰器,則夢接內;客于項,則夢斬首;客于脛,則夢行走而不能前,及居深地窌苑中;客于股肱,則夢禮節拜起;客于胞直 ,則夢溲便。(靈樞·淫邪發夢)

釋義: 如果有邪氣侵入心,則夢見山火烈烈;侵入肺,則夢見飛騰或金屬之類形狀奇怪的東西;侵入肝,便會夢見山林樹木;侵入脾,便會夢見丘陵、大湖或是被風雨摧毀的房屋;侵入腎,則便會夢見站在深淵之旁或沉沒在水中;侵入膀胱,便會夢見漂流;侵入胃,便會夢見食物和飲水;侵入大腸,便會夢見田野;侵入小腸,便會夢見聚會于城市或要道;侵入膽,便會夢見與人爭訟或自殺;侵入生殖器,則會夢見性交;侵入頸部,便會夢見被砍頭;侵入小腿,便會夢見行走而不能前,或是身處地下的窖園;侵入大腿,便會夢見跪拜行禮;侵入尿道和直腸,便會夢見大解、小解。

97.凡未診病者,必問嘗貴后賤,雖不中邪,病從內生,名曰脫營。嘗富后貧,名曰失精。凡欲診病者,必問飲食居處,暴樂暴苦,始樂后苦,皆傷精氣,精氣竭絕,形體毀沮。暴怒傷陰,暴喜傷陽,厥氣上行,滿脈去形。(素問·疏五過論)

釋義: 醫生在給病人診斷治療前,一定要問清病人的職位高低情況。如果病人從前位居顯貴而后來失勢,這種病人即使不遭受外邪侵犯,疾病也會有身體內部發出,這種疾病叫“脫營”。如果病人是原來富貴后來貧窮而生的病,就叫“失精”。

醫生診病時,必問病人的飲食情況和居住環境,有無突然喜樂,或突然悲傷,或先喜樂后悲傷,這些都會損耗精氣,使精氣敗絕,形體衰敗。暴怒會損傷陰氣,爆喜會損傷陽氣,陰陽之氣受到損傷,就會使厥逆之氣上沖,氣血上涌,會導致經脈脹滿,形體羸瘦。

98.凡未診病者,必問嘗貴后賤,雖不中邪,病從內生,名曰脫營。嘗富后貧,名曰失精。凡欲診病者,必問飲食居處,暴樂暴苦,始樂后苦,皆傷精氣,精氣竭絕,形體毀沮。暴怒傷陰,暴喜傷陽,厥氣上行,滿脈去形。(素問·疏五過論)

釋義: 醫生在給病人診斷治療前,一定要問清病人的職位高低情況。如果病人從前位居顯貴而后來失勢,這種病人即使不遭受外邪侵犯,疾病也會有身體內部發出,這種疾病叫“脫營”。如果病人是原來富貴后來貧窮而生的病,就叫“失精”。醫生診病時,必問病人的飲食情況和居住環境,有無突然喜樂,或突然悲傷,或先喜樂后悲傷,這些都會損耗精氣,使精氣敗絕,形體衰敗。暴怒會損傷陰氣,爆喜會損傷陽氣,陰陽之氣受到損傷,就會使厥逆之氣上沖,氣血上涌,會導致經脈脹滿,形體羸瘦。

99.、 五谷:粳米甘,麻酸,大豆咸,麥苦,黃黍辛。(靈樞·五味)

五果:棗甘,李酸,栗咸,杏苦,桃辛。

五畜:牛甘,犬酸,豬咸,羊苦,雞辛。

五菜:葵甘,韭酸,藿咸,薤苦,蔥辛。

五色:黃色宜甘,青色宜酸,黑色宜咸,赤色宜苦,白色宜辛。

五禁:肝病禁辛,心病禁咸,脾病禁酸, 腎病禁甘 ,肺病禁苦。

釋義: 五谷之中,粳米之味甘,芝麻之味酸,大豆之味咸,小麥之味苦,黃米之味辛;

五果之中,棗之味甘,李之味酸,栗之味咸,杏之味為苦,桃之味為辛;

五畜之中,牛肉之味甘,狗肉之味酸,豬肉之味咸,羊肉之味苦,雞肉之味辛;

五菜之中,葵菜之味甘,韭菜之味酸,豆葉之味咸,野蒜之味苦,大蔥之味辛;

五色之中,黃色適合于甘味,青色適合于酸味,黑色適合于咸味,赤色適合于苦味,白色適合于辛味;

五臟發生疾病時的禁忌如下:肝臟發病時忌辛味,心臟發病時忌咸味,脾臟發病時忌酸味,腎臟發病時忌甘味,肺臟發病時忌苦味。

100.、 肺氣虛,則使人夢見白物,見人斬血籍籍,得其時則夢見兵戰。

腎氣虛,則使人夢見舟船溺人,得其時則夢伏水中,若有畏恐。

肝氣虛,則夢見菌香生草,得其時則夢伏樹下不敢起。

心氣虛,則夢救火陽物,得其時則夢燔灼。

脾氣虛,則夢飲食不足,得其時則夢筑垣蓋屋。(素問·方盛衰論)

釋義: 如果肺氣虛少,人就會夢見白色的東西,或者殺人血肉橫流的場面,如果遇到肺臟所主的秋季或庚辛日金旺之時,就會夢到戰爭場面。

如果腎氣虛少,人就會夢到從船上落入水中淹死,如果遇到腎臟所主的冬季或逢壬癸日水旺之時,就會夢到自己潛伏在水中,害怕而恐慌。

如果肝氣虛少,人就會夢到芬芳的草木,如果遇到肝臟所主的春季或逢甲乙日的木旺之時,就會夢到藏匿在大樹底下不敢出來。? ?如果心氣虛少,人就會夢到救火或雷電交加的場景,如果遇到心臟所主的夏季或逢丙丁日的火旺之時,就會夢到火焚燒自己的身體。

如果脾氣虛少,人就會夢到飲食不足而腹餓口渴,如果遇到脾臟所主的長夏季節或逢戊己日的土旺之時,就會夢到建造房屋。

評論0