風水師儲備:中國歷史朝代順序表

要成為一個風水大家,不僅僅停留在術和法的層面。修為眼界深度廣度都是必備,天文地理歷史人文也是必修,至少博古通今才能推演華夏風水史,至少懂天文地理才能了解歷史朝代更迭興衰的時與空。

面對歷史與家庭,我們兒戲不得。虛心與厚重,是成為大家的必備素養。

原始社會

約170萬年前 元謀人生活在云南元謀一帶

約80萬年前 藍田人生活在陜西藍田一帶

約20——70萬年前 北京人生活在北京周口店一帶

約18000年前 山頂洞人開始氏族公社的生活

約5000——7000年前 河姆渡 半坡母系氏族公社

約4000——5000年前 大汶口文化中晚期 父系氏族公社

約4000多年前 傳說中的炎帝 黃帝 堯 舜 禹時期

奴隸社會

夏(約公元前21世紀到約公元前16世紀)

約公元前21世紀 禹傳子啟 夏朝建立

商(約公元前16世紀到約公元前11世紀)

約公元前16世紀 商湯滅夏 商朝建立

約公元前14世紀 商王盤庚遷都殷

西周(約公元前11世紀到公元前771年)

約公元前11世紀 周武王滅商 西周開始

公元前841年 國人暴動 共和元年

中國歷史開始有明確紀年

公元前771年 犬戎攻入鎬京 西周結束

公元前770年 周平王遷都洛邑 東周開始

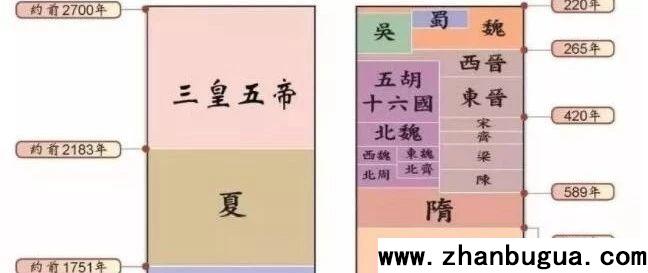

中國歷史朝代年表

春秋(公元前770年到公元前476年)

戰國(公元前475年到公元前221年)

公元前356年 商鞅開始變法

秦 (公元前221年到公元前206年)

公元前221年 秦統一 秦始皇確立郡縣制 統一貨幣 度量衡和文字

公元前209年 陳勝 吳廣起義爆發

公元前207年 巨鹿之戰

公元前206年 劉邦攻入咸陽 秦亡

公元前206年——公元前202年 楚漢之爭

西漢 (公元前202年到公元8年)

公元前202年 西漢建立 公元前138年

119年 張騫兩次出使西域

公元8年 王莽奪取西漢政權 改國號新

17、18年 綠林赤眉起義爆發

東漢 (25年到220年)

25年 東漢建立 公眾號中國風水研究會

73年 班超出使西域

105年 蔡倫改進造紙術

184年 張角領導黃巾起義

200年 官渡之戰

208年 赤壁之戰

三國 (220年到280年)

220年 魏國建立

221年 蜀國建立

222年 吳國建立

263年 魏滅蜀

265年 西晉建立 魏亡

西晉 (265年到316年)

280年 西晉滅吳

316年 匈奴兵攻占長安 西晉結束

東晉 (317年到420年)

317年東晉建立

383年 淝水之戰

南北朝 (420年到589年)

420年 南朝宋建立 南朝的開始

439年 北魏統一北方

485年 北魏實行均田制

494年 北魏孝文帝遷都洛陽

534年 北魏分裂東西

577年 北周滅北齊,北方統一隋(581年到618年)

581年 隋朝建立,繼承北周 北朝結束

589年 隋統一南北方 南朝結束

605年 開始開通大運河

611年 隋末農民戰爭開始 山東長白山農民起義 唐(618年到907年)

618年 唐朝 建立 隋朝滅亡

627年——649年 貞觀之治

7世紀前期 松贊干布統一吐蕃

8世紀前期 粟末秣褐建立的政權 以渤海為號 同一時期 南詔首領皮羅閣合并六詔為南詔

8世紀中期 骨力裴羅統一回紇

713年——741年 開元盛世

755年——763年 安史之亂

780年 實行兩稅法

875年——884年 唐末農民戰爭

五代 (907年到960年)

907年 后梁建立 唐亡 五代開始

916年 耶律阿保機建立契丹政權

北宋 (960年到1127年)

960年 北宋建立

979年 北宋結束五代十國的分裂局面

1005年 宋 遼澶淵之盟

1038年 元昊建立西夏

11世紀中期 畢晟發明活字印刷術

1069年 王安石變法

1115年 完顏阿骨打建立金

1125年 金滅遼

南宋 (1127年到1276年)

1127年 金滅北宋 南宋開始

1140年 宋 金郾城大戰

1206年 成吉思汗建立蒙古政權

1227年 蒙古滅西夏

1234年 蒙古滅金

元(1271年到1368年)

1271年 忽必烈定國號元

1276年 元滅南宋

1351年 劉福通等領導紅巾軍大起義

明 (1368年到1644年)

1368年 明朝建立 盟軍攻占大都 元亡 明初 開始修建明長城

1405年——1433年 鄭和七次“下西洋”

1421年 明成祖遷都北京

明朝中后期 資本主義萌芽在江南開始出現

16世紀中期 戚繼光在東南沿海抗擊倭寇

1581年 張居正實行一條鞭法

1616年 努爾哈赤建立后金

1628年 明末農民戰爭爆發

1636年 后金改國號為清

1644年 李自成建立大順政權 農民軍攻占北京

明亡 清 (鴉片戰爭以前)(1644年到1840年)

1644年 清軍入關

1662年 鄭成功收復臺灣

1684年 清朝設置臺灣府

1685-1686年 雅克薩自衛反擊戰

1689年 中俄簽訂《尼布楚條約》

1696年 昭莫多戰役

1727年 清朝設置駐藏大臣

18世紀中期 維吾爾貴族大和卓、小和卓發動叛亂

1771年 土爾扈特部重返祖國

1912年 清帝退位

速記口訣:

夏商和西周,東周分兩段,

春秋和戰國,一統秦兩漢,

三分魏蜀吳,二晉前后延,

南北朝并列,隋唐五代傳,

宋元明清后,皇朝至此完。

| 朝 代 | 起 訖 | 都 城 | 今 地 | |

| 夏 | 約前2146-1675年 | 安邑 | 山西夏縣 | |

| ① 商 | 約前1675-1029年 | 亳 | 河南商丘 | |

| 周 | 西周 | ② 約前1029-771年 | 鎬京 | 陜西西安 |

| 東周 | 前770-256年 | 洛邑 | 河南洛陽 | |

| 秦 | 前221-207年 | 咸陽 | 陜西咸陽 | |

| 漢 | ③ 西漢 | 前206—公元25 | 長安 | 陜西西安 |

| 東漢 | 25—220 | 洛陽 | 河南洛陽 | |

| 三國 | 魏 | 220-265 | 洛陽 | 河南洛陽 |

| 蜀 | 221-263 | 成都 | 四川成都 | |

| 吳 | 222-280 | 建業 | 江蘇南京 | |

| 西晉 | 265-317 | 洛陽 | 河南洛陽 | |

| 東晉 十六國 | 東晉 | 317-420 | 建康 | 江蘇南京 |

| ④ 十六國 | 304-439 | — | — | |

| 南朝 | 宋 | 420-479 | 建康 | 江蘇南京 |

| 齊 | 479-502 | 建康 | 江蘇南京 | |

| 梁 | 502-557 | 建康 | 江蘇南京 | |

| 陳 | 557-589 | 建康 | 江蘇南京 | |

| 北朝 | 北魏 | 386-534 | 平城 | 山西大同 |

| 洛陽 | 河南洛陽 | |||

| 東魏 | 534-550 | 鄴 | 河北臨漳 | |

| 北齊 | 550-577 | 鄴 | 河北臨漳 | |

| 西魏 | 535-557 | 長安 | 陜西西安 | |

| 北周 | 557-581 | 長安 | 陜西西安 | |

| 隋 | 581-618 | 大興 | 陜西西安 | |

| 唐 | 618-907 | 長安 | 陜西西安 | |

| 五代 十國 | 后梁 | 907-923 | 汴 | 河南開封 |

| 后唐 | 923-936 | 洛陽 | 河南洛陽 | |

| 后晉 | 936-946 | 汴 | 河南開封 | |

| 后漢 | 947-950 | 汴 | 河南開封 | |

| 后周 | 951-960 | 汴 | 河南開封 | |

| ⑤ 十國 | 902-979 | — | — | |

| 宋 | 北宋 | 960-1127 | 開封 | 河南開封 |

| 南宋 | 1127-1279 | 臨安 | 浙江杭州 | |

| 遼 | 907-1125 | 皇都(上京) | 內蒙古 巴林左旗 | |

| 西夏 | 1038-1227 | 興慶府 | 寧夏銀川 | |

| 金 | 1115-1234 | 會寧 | 阿城(黑龍江) | |

| 中都 | 北京 | |||

| 開封 | 河南開封 | |||

| 元 | 1206-1368 | 大都 | 北京 | |

| 明 | 1368-1644 | 北京 | 北京 | |

| 清 | 1616-1911 | 北京 | 北京 | |

| 中華民國 | 1912-1949 | 南京 | 江蘇南京 | |

| 中華人民共和國1949年10月1日成立,首都北京。 | ||||

| 附注: ① 約公元前14世紀盤庚遷都于殷,此后商也成為殷。 ② 公元前841年(西周共和元年)為中國歷史確切紀年的開始。 ③ 包括王莽建立的’新’王朝(公元8年—23年)。王莽時期,爆發大規模的農民起義,建立了農民政權。公元23年,新王莽政權滅亡。公元25年,東漢王朝建立。 ④ 這時期,在我國北方,先后存在過一些封建政權,其中有:漢(前趙)、成(成漢)、前涼、后趙(魏)、前燕、前秦、后燕、后秦、西秦、后涼、南涼、北涼、南燕、西涼、北燕、夏等國,歷史上叫做’十六國’。搜公眾號,中國風水研究會。 ⑤ 這時期,除后梁、后唐、后晉、后漢、后周外,還先后存在過一些封建政權,其中有:吳、前蜀、吳越、楚、閩、南漢、荊南(南平)、后蜀、南唐、北漢等國,歷史上叫做’十國’。 | ||||

中國歷史100位皇帝順序表(含稱號及評價)

0.秦始皇(贏政)——中國的第一個皇帝

1.漢高祖(劉邦)——能者為王,不問出身

2.漢惠帝(劉盈)——來去匆匆,過眼云煙

3.漢景帝(劉啟)——政績并不代表著其成功

4.漢武帝(劉徹)——開天辟地的帝王

5.漢宣帝(劉詢)——中興之主

6.漢哀帝(劉欣)——“同志”皇帝

7.漢新帝(王莽)——奪權容易,守權難

8.漢光武帝(劉秀)——東漢王朝的開國皇帝

9.漢明帝(劉莊)——東漢時期小有作為的皇帝

10.漢章帝(劉炬)——“章草”皇帝

11.漢桓帝(劉志)——碌碌無為的皇帝

12.漢獻帝(劉協)——東漢最后一個皇帝

13.三國魏武帝(曹操)——歷史上杰出的政治家

14.三國魏文帝(曹丕)——政壇、文壇雙峰并峙的皇帝

15.三國蜀漢昭烈帝(劉備)——智慧與魅力并存的皇帝

16.三國吳大帝(孫權)——智勇兼備的英雄

17.西晉武帝(司馬炎)——西晉開國皇帝

18.西晉惠帝(司馬衷)——中國歷史上真正意義上的亡國之君

19.東晉元帝(司馬睿)——東晉的第一代皇帝

20.東晉孝武帝(司馬曜)——中國歷史上死得最窩囊的皇帝

21.十六國漢光文帝(劉淵)——東晉十六國時期漢國開國皇帝

22.十六國昭武帝(劉聰)——匈奴漢國第二代國君

23.十六國前趙皇帝(劉曜)——神射手

24.十六國后趙高祖(石勒)——受漢文化影響較深的少數民族皇帝

25.十六國后趙國太祖(石虎)——殘暴、偏激、猜疑

26.十六國前秦宣昭帝(苻堅)——古代三位最杰出的皇帝之一

27.南北朝宋武帝(劉裕)——南朝宋王朝建立者

28.南北朝宋文帝(劉義隆)——有著雄圖大略的皇帝

29.南北朝南齊高帝(蕭道成)——“魚鱗子”

30.南北朝齊廢帝(蕭寶卷)——歷史上最為昏庸、荒淫的皇帝

31.南北朝梁武帝(蕭衍)——南朝皇帝中在位最久的皇帝

32.南北朝北魏孝文帝(拓跋宏)——鮮卑驕子

33.南北朝北齊文宣帝(高洋)——歷史上最癲狂的皇帝

34.隋文帝(楊堅)——歷史上有名的“懼內”皇帝

35.隋煬帝(楊廣)——中國歷史上名聲最差的皇帝

36.唐高祖(李淵)——大唐帝國的奠基人

37.唐太宗(李世民)一一明君的典范

38.唐高宗(李治)——懦弱的皇帝

39.唐中宗(李顯)——被3個女人左右的皇帝

40.唐睿宗(李旦)——兩次即位繼承大統的皇帝

41.武周圣神皇帝(武則天)——歷史上唯一的女皇帝

42.唐玄宗(李隆基)——音樂皇帝

43.唐肅宗(李亨)——兩耳不聞窗外事

44.唐代宗(李豫)——唐朝歷史上第一個以長子身份即位的皇帝

45.唐德宗(李適)——飽嘗戰火的洗禮和考驗

46.唐順宗(李誦)——進入太上皇角色最快的皇帝

47.唐憲宗(李純)——中興之主

48.唐穆宗(李恒)——縱情享樂終其一生

49.五代十國后梁太祖(朱晃)——五代時期的第一個皇帝

50.五代十國后唐莊宗(李存勖)——喜歡唱戲的皇帝

51.五代十國后晉高祖(石敬瑭)——五代時后晉王朝的建立者

52.五代十國后晉出帝(石重貴)——善始未能善終

53.五代十國后漢高祖(劉禺)——后漢王朝的開國皇帝

54.五代十國后周太祖(郭威)——五代時期后周的建立者

55.五代十國后周世宗(柴榮)——五代十國時期最有作為的帝王

56.五代十國吳武帝(楊行密)——五代十國時期吳國的建立者

57.五代十國南唐烈祖(李界)——后廢吳主自立,建立南唐

58.五代十國南唐后主(李煜)——亡國之后成詞宗

59.五代十國吳越武肅王(錢鎦)——“海龍王”

60.五代十國前蜀高祖(王建)——前蜀國的建立者

61.宋太祖(趙匡胤)——北宋王朝的建立者

62.宋真宗(趙恒)——信小人、遠賢臣

63.宋仁宗(趙禎)——兩宋時期在位時間最長的皇帝

64.遼太祖(耶律阿保機)——契丹民族的英雄

65.遼太宗(耶律德光)——使契丹走向強盛的人

66.遼穆宗(耶律琛)——“睡王”皇帝

67.遼景宗(耶律賢)——遼朝皇帝中比較有作為的皇帝

68.金太祖(完顏阿骨打)——女真族的民族英雄

69.西夏景宗(李元吳)——中國西夏第一位皇帝

70.元太祖(鐵木真)——一代天驕

71.元太宗(窩闊臺)——蒙古帝國第二任可汗

72.元世祖(忽必烈)——大元帝國的締造者

73.元成宗(鐵穆耳)——守成之君

74.明太祖(朱元璋)——布衣天子?軍師府

75.明惠帝(朱允墳)——帝王之旅四年告終

76.明成祖(朱棣)——馬上天子

77.明仁宗(朱高熾)——一個平庸老實人

78.明宣宗(朱瞻基)——蟋蟀天子

79.明英宗(朱祁鎮)——玩童皇帝

80.明代宗(朱祁鈺)——“代替他人當皇帝”

81.明憲宗(朱見深)——糊涂皇帝

82.明武宗(朱厚照)——頑童皇帝

83.明世宗(朱厚熄)——近支即位,承大統

84.明穆宗(朱載重)——平平淡淡才是真

85.明神宗(朱翊鈞)——一代英主卻背負千古罵名

86.明光宗(朱常洛)——賦予傳奇色彩的皇帝

87.明熹宗(朱由校)——木匠皇帝

88.明思宗(朱由檢)——歷史劇中的悲劇人物

89.清太祖(努爾哈赤)——開疆擴土、驍勇善戰的英雄

90.清太宗(皇太極)——血腥人生

91.清世祖(順治)——清人關后的第一位皇帝

92.清圣祖(康熙)——在位時間最長的皇帝

93.清世宗(雍正)——一位撲朔迷離的皇帝

94.清高宗(乾隆)——歷史上有名的風流天子

95.清仁宗(嘉慶)——勵精圖治卻未能扭轉歷史

96.清宣宗(道光)——滿清唯一的以嫡長子身份即位的帝王

97.清文宗(咸豐)——有重整江山之心,卻無回天之力

98.清穆宗(同治)——傀儡皇帝

99.清德宗(光緒)——清朝第一位非皇子人選而繼承大統的皇帝

100.末代皇帝(宣統)——中國歷史上最后一個皇帝

朝代順序表順口溜之《中國歷代王朝興亡四字歌》

( 北京大學文博考古學院教授高明 )

中國華夏,炎黃子孫。三皇五帝,傳位禪讓。

禹傳啟夏,始立家邦。湯伐夏桀,滅夏建商。

武王伐紂,西周勝強。幽王烽火,國人暴動。

共和行政,東周洛陽。春秋五霸,齊桓宋襄。

晉文秦穆,還有楚莊。戰國七雄,無視周室。

秦楚齊燕,韓趙與梁。贏政統一,自稱始皇。

陳勝吳廣,寧有種乎。楚漢相爭,高祖劉邦。

長安建漢,文景之治。王莽篡漢,改朝更制。

綠林赤眉,風起云涌。劉秀興兵,更始玄漢。

重建東漢,光武中興。蒼天已死,黃巾當立。

魏蜀與吳,三國鼎立。司馬代魏,西晉是立。

八王之亂,匈奴滅晉。衣冠南渡,淝水東晉。

宋齊梁陳,南方更替。北十六國,五胡分治。

北魏東西,北周北齊。南朝北朝,隔江對峙。

北周楊堅,取代周帝。自立隋朝,滅陳一統。

隋亡建唐,高祖李淵。貞觀之治,女主武王。

安史之亂,鹽販黃巢。朱溫滅唐,建梁都汴。

五代十國,分裂重現。南北十國,各自茍延。

中原五代,梁唐晉漢。郭柴后周,陳橋兵變。

匡胤建宋,仍都于汴。沿襲后周,半統天下。

西夏遼金,欒淵之盟。金襲汴京,靖康之難。

康王南渡,行在臨安。韃子蒙古,成吉思汗。

聯宋滅金,崖山亡國。鐵騎歐亞,蒙元大都。

洪武滅元,光復漢室。成祖永樂,移都順天。

閹黨亂政,自成造反。明帝崇禎,自縊煤山。

闖王進京,四十二天。三桂清兵,辮子入關。

康乾兩世,吃糠喝稀。鴉片戰爭,列強侵犯。

太平天國,曇花一現。戊戌變法,維新百天。

辛亥革命,中山世凱。走向共和,溥儀遜位。

封建王朝,止于宣統。自夏至清,年計四千。

中國古代后宮嬪妃等級

自從有了君主,便有了后妃。君主的后妃有不同的等級序位。然夏、商后妃之制史料不詳,故不得而知。

一、周秦兩漢時期

1、周朝

據《禮記》所言,周朝后妃的序位是:天子有后、有夫人、有世婦、有嬪、有妻、有妾。天子內廷后圯的等級建置與天子外廷的官僚機構是相對應的。天子立六百、三公、九卿、二十七大夫、八十一元士,以聽天子之外治,以明章天下之男教,達到外和而國治的目的。天子后也立六官、三夫人、九嬪、二十七世婦、八十一御妻,以聽天下之內治,以明章婦順,使天下內和而家理。以此而言,在家國一統的傳統社會,天子后作為天子的配偶,“正位宮闈,同體天王”,在君主政治中有一席之地。她們的職務是聽天下之內治,以與天子的外治相配合。

2、秦朝

秦朝滅亡六國,那些亡了國的妃嬪、公主們“辭樓下殿,輦來于秦,朝歌夜弦,為秦宮人”。故秦朝后宮,宮備七國,爵列八品。秦始皇每攻破諸侯,便在咸陽北阪上仿造其宮殿,將俘獲的諸侯美人以及鐘鼓聲樂充實其中,所以杜牧的《阿旁宮賦》說,秦皇后宮后妃美女洗胭脂的水將渭水都染成紅色,可見其后宮婦女之多。帝祖母曰太皇太后,帝母曰皇太后,嫡(妻)曰皇后。妾皆稱夫人。夫人之下,還有美人、良人、八子、七子、長使、少使等。可惜秦朝后宮雖人數眾多,卻除了秦始皇的母親趙太后外,余無一人青史留名。

3、西漢

西漢初期,沿襲了秦時的皇后稱號。又設置了美人、良人、八子、七子、長使、少使等妃嬪的稱號。

漢武帝時增加了婕妤、 烴娥、容華、充依

至漢元帝又新置了昭儀,又有五官、順常、無涓、共和、娛靈、保林、良使等。

妃嬪等級擴充到十四等。且各有爵位:昭儀位視丞相,爵比諸侯王。婕妤視上卿,比列侯。烴娥視中二千石,比關內侯。容華視真二千石,比大上造。美人視二千石,比少上造。八子視千石,比中更。充依視千石,比左更。七子視八百石,比右庶長。良人視八百石,比左庶長。長使視六百石,比五大夫。少使視四百石,比公乘。五官視三百石。順常視二百石。無涓、共和、娛靈、保林、良使、夜者皆視百石。上家人子、中家人子視斗食俸。

五官以下,葬司馬門外。

漢時,只有先朝的皇后可被尊為皇太后。如嗣皇帝是妃嬪所生或從皇族宗室中過繼而來者,其生母皆不得稱(皇)太后。但也有個別例外。如漢哀帝是諸侯王之子過繼而來,其祖母傅昭儀被尊為帝太太后、皇太太后,生母丁姬被尊為帝太后。再加上已被尊為太皇太后的漢成帝母王政君,已為皇太后的成帝皇后趙飛燕,宮中一時出現了四位太后并尊的奇景。

4、王莽新朝

王莽新政以恢復周禮相標榜,故他的后宮之制完全采納了《禮記》和《周禮》的說法。其罷漢朝妃嬪稱號,模仿先秦時期,自創了和、嬪、美、御四等稱號。和三人,嬪九人,美二十七人,御八十一人。其他各朝也是以此為基礎而各有增減。

5、東漢

東漢光武帝建國,去繁為簡,妃嬪稱號共有四等:貴人、美人、宮人、采女。

貴人授予金印紫綬,俸祿為粟數十斛。美人、宮人、采女則沒有爵位和俸祿。

值得一提的是,西漢時期諸侯王正妻稱王后,母稱王太后。東漢時,隨著諸侯王封地日漸縮減,王后被改稱為王妃,王太后改稱王太妃。

漢時太子妻妾分三等,正妻稱妃,妾曰良娣、孺子。

二、三國兩晉南北朝時期

1、 三國

(1)魏

曹操為魏王時,王后之下的妃嬪稱號有五等:夫人、昭儀、倢伃、容華、美人。

文帝曹丕增加了貴嬪、淑媛、修容、順成、良人五等。

明帝曹睿增淑妃、昭華、修儀三等,廢除順成稱號。

妃嬪爵位: 公眾號 中國風水研究會

貴嬪、夫人,位次皇后,爵無所視;淑妃位視相國,爵比諸侯王;淑媛位視御史大夫,爵比縣公;昭儀比縣侯;昭華比鄉侯;修容比亭侯;修儀比關內侯;倢伃視中二千石俸;容華視真二千石俸;美人視比二千石俸;良人視千石俸。

(2)吳蜀

吳蜀兩國史料不詳。

蜀有貴人、昭儀,吳有夫人、美人,其余不詳。

2、 兩晉

兩晉時期的妃嬪等級由晉武帝司馬炎依據漢魏制度,稍加修改而成。

設三夫人:貴嬪、夫人、貴人。位視三公。

九嬪:淑妃、淑媛、淑儀、修華、修容、修儀、婕妤、容華、充華。位視九卿。

其余還有:美人、才人、中才人。爵視千石以下。

3、 南北朝

南北朝時期,后宮名號序位屢有增減。

(1)南朝

宋

宋武帝建國初廢除才人、中才人稱號,其余仍用晉制。

孝武帝孝建三年,廢除夫人稱號,新創制了貴妃的稱號,以貴妃、貴嬪、貴人為三夫人。又以昭儀、昭容、昭華來代替九嬪中的修華、修儀、修容,重新設置了中才人、充衣。貴妃位比相國,貴嬪比丞相,貴人比三司(司馬、司徒、司空)。

明帝泰始二年,廢除淑妃、昭華、中才人、充衣稱號,重新設置了修華、修儀、修容、才人、良人。泰始三年,又廢除貴人,代之以新設置的貴姬;再置昭華,增加了淑容、承徽、列榮。

妃嬪等級為:

三夫人:貴妃、貴嬪、貴姬。

九嬪:淑媛、淑儀、淑容、昭華、昭儀、昭容、修華、修儀、修容。

次于九嬪的稱號:婕妤、容華、充華、承徽、列榮。

散役:美人、才人、良人。

齊

齊高帝建元元年,設置貴嬪、夫人、貴人為三夫人,修華、修儀、修容、淑妃、淑媛、淑儀、婕妤、容華、充華為九嬪,美人、中才人、才人為散職。

永明元年,以貴妃、淑妃、貴人為三夫人,廢除夫人稱號。因九嬪中少了一員,永明七年,增加昭容。

太子妾分三等:良娣、保林、才人。良娣比開國侯,保林比五等侯,才人比駙馬都尉。

梁

三夫人:貴妃、貴嬪、貴姬。

九嬪:淑媛、淑儀、淑容、昭華、昭儀、昭容、修華、修儀、修容。

九嬪以下:婕妤、容華、充華、承徽、列榮。

其它還有:美人、才人、良人。

太子妾:良娣、保林。

陳沿襲梁制。

(2)北朝

北魏東魏西魏

妃嬪稱號有左右昭儀、三夫人、九嬪(上三嬪和下六嬪)、世婦、御女。

左右昭儀位視大司馬,三夫人視三公,三嬪視三卿,六嬪視六卿,世婦視中大夫,御女視元士。

后又設置女官,掌管內司。內司如同尚書令、仆。

二品:作司、大監、女侍中。

三品:監、女尚書、美人,女史、女賢人、女書史、書女、小書女。

四品:中才人、供人、中使、女生才人、恭使宮人。

五品:青衣、女酒、女饗、女食、奚官女奴。

北齊

文宣、孝昭二帝妃嬪稱號惟有夫人、嬪、御。

武成帝好色,廣置妃嬪。清河年間,依古制設三夫人、九嬪、二十七世婦、八十一御女。妃嬪稱號有:

左右昭儀,比丞相。

三夫人:弘德、正德、崇德。比三公。

九嬪:上嬪:光猷、昭訓、隆徽。比三卿。下嬪:宣徽、凝暉、宣明、順華、凝華、光訓。比六卿。

二十七世婦:正華、令側、修訓、曜儀、明淑、芳華、敬婉、昭華、光正、昭寧、貞范、弘徽、和德、弘猷、茂光、明信、靜訓、曜德、廣訓、暉范、敬訓、芳猷、婉華、明范、艷儀、暉則、敬信。比從三品。

八十一御女:穆光、茂德、貞懿、曜光、貞凝、光范、令儀、內范、穆閨、婉德、明婉、艷婉、妙范、暉章、敬茂、靜肅、瓊章、穆華、慎儀、妙儀、明懿、崇明、麗則、婉儀、彭媛、修閑、修靜、弘慎、艷光、漪容、徽淑、秀儀、芳婉、貞慎、明艷、貞穆、修范、肅容、茂儀、英淑、弘艷、正信、凝婉、英范、懷順、修媛、良則、瑤章、訓成、潤儀、寧訓、淑懿、柔則、穆儀、修禮、昭慎、貞媛、肅閨、敬順、柔華、昭順、敬寧、明訓、弘儀、崇敬、修敬、承閑、昭容、麗儀、閑華、思柔、媛光、懷德、良媛、淑猗、茂范、良信、艷華、徽娥、肅儀、妙則。比正四品。

散號:才人、采女。

其后又立二后,妃嬪皆加倍。又置左右娥英,比左右丞相,降昭儀比二大夫。不久又置淑妃一人,比相國。

北周

北周宣帝自稱為天元皇帝,皇太后便被尊為天元皇太后,又設正陽宮皇后、天皇太后、天皇后、天右皇后、天左皇后,后宮制度至此全亂了。

二年二月,改制詔為天制,敕為天敕。頌令:

尊天元皇后為天無皇太后,天皇太后李氏為天元圣皇太后,天元皇后楊氏為天元大皇后,天皇后朱氏為天大皇后,天右皇后元氏為天右大皇后,天左皇后陳氏為天左大皇后,正陽宮皇后稱皇后。

三、隋唐時期

1、 隋

隋文帝前期,獨孤皇后悍妒,妃嬪只是虛設稱號。有:

嬪三員。掌教四德,視正三品。

世婦九員。掌賓客祭祀,視正五品。

女御三十八員。掌女功絲枲,視正七品。

又設置六尚、六司、六典,互相統攝,以掌宮掖之政。

尚宮,掌導引皇后及閨閣稟賜。管司令三人,掌圖籍法式,糾察宣奏;典琮三人,掌琮璽器玩。

尚儀,掌禮儀教學。管司樂三人,掌音律之事;典贊三人,掌導引內外命婦朝見。

尚服,掌服章寶藏。管司飾三人,掌簪珥花嚴;典櫛三人,掌巾櫛膏沐。

尚食,掌進膳先嘗。管司醫三人,掌方藥卜筮;典器三人,掌樽彝器皿。

尚寢,掌帷帳床褥。管司筵三人,掌鋪設灑掃;典執三人,掌扇傘燈燭。

尚工,掌營造百役。管司制三人,掌衣服裁縫;典會三人,掌財帛出入。

六尚各三員視從九品,六司視勛品,六典視流外二品。

獨孤皇后去世后,文帝又在嬪上設置貴人三員,又將嬪的人數增至九員,世婦增至二十七員,御女增至八十一員。

隋煬帝即位后,“后妃嬪御無嫠婦職,唯端容麗飾,陪從宴游而已。”而且,煬帝參詳典故,另出心裁,給貴妃、九嬪、世婦、御女各取名號,各有品秩。

三夫人:貴妃、淑妃、德妃。正一品。

九嬪:順儀、順容、順華、修儀、修容、修華、充儀、充容、充華。正二品。

婕妤,十二員。正三品。

世婦:美人、才人十五員,正四品。

寶林:二十員,正五品。

御女:二十四員,正六品。

女御:采女,三十七員。正七品。

以上各等級,總計一百二十人。

又有承衣刀人,皆趨侍左右,并無員數,視六品以下。

又增置女官,擬尚書省,以六局管二十四司。

尚宮局,管司言,掌宣傳奏啟;司簿,掌名錄計度;司正,掌格式推罰;司闈,掌門閣管龠。

尚儀局,管司籍,掌經史教學,紙筆幾案;司樂,掌音律;司賓,掌賓客;司贊,掌禮儀贊相導引。

尚服局,管司璽,掌琮璽符節;司衣,掌衣服;司飾,掌湯沐巾櫛玩弄;司仗,掌仗衛戎器。

尚食局,管司膳,掌膳羞;司醞,掌酒醴益醢;司藥,掌醫巫藥劑;司饎,掌廩餼柴炭。

尚寢局,管司設,掌床席帷帳,鋪設灑掃;司輿,掌輿輦傘扇,執持羽儀;司苑,掌園御種植,蔬菜瓜果;司燈,掌火燭。

尚工局,管司制,掌營造裁縫;司寶,掌金玉珠璣錢貨;司彩,掌繒帛;司織,掌織染。

六尚之中司樂、司膳二司是每司各四人,其余二十二司,每司各二人。各司下又分設典及掌,以貳其職。六尚十人,從五品。司二十八人,從六品。典二十八人,從七品。掌二十八人,從九品。

此外還有不入流(無品級)的女史,人數不定。

2、 唐

唐承隋制而略有改動:

夫人:貴妃、淑妃、德妃、賢妃。正一品。

九嬪:昭儀、昭容、昭媛、修儀、修容、修媛、充儀、充容、充媛。正二品。

婕妤九人,正三品。

美人九人,正四品。

才人九人,正五品。

寶林二十七人,正六品。

御女二十七人,正七品。

采女二十七人,正八品。

還有六尚各司,分管宮內車馬服飾。

武則天便是由才人而昭儀,漸次升遷。當她害死女兒,嫁禍于王皇后時,高宗便欲提升她的號位為“宸妃”,遭侍中韓援等人的反對,說“妃嬪有固定的數目,現在別立號位,是不可以的”。武則天沒有做成妃,進一步誣陷皇后,于是高宗干脆廢掉王皇后,改立武則天,跨越了妃這一等級。

唐玄宗開元年間,對妃嬪稱號另作更改:

三夫人:惠妃、麗妃、華妃。正一品。

芳儀六人。正二品。

美人四人。為正三品。

才人七人。為正四品。

尚宮、尚儀、尚服各二人。正五品。

其余各司各典的女官為六品至九品。

四、宋遼金元時期

1、宋

兩宋嬪御的名號沒有準則,比較紛紜雜亂。大致地說,初入宮時,女子的名號有:侍御、紅霞帔。再進一步,封君,封夫人。南宋改君為夫人。君和夫人在人數和郡名上沒有一定。夫人以后,再進便是才人、美人、婕妤,然后進為昭儀、昭容、修媛、修儀、修容、充媛、婉容、婉儀、順容、貴儀等。再進為妃一級:貴妃、賢妃、德妃、淑妃、宸妃。宋后宮的顯著特色是無定位,由初級開始,隨寵遇增長,不斷晉級。

2、遼

遼代皇后之下,有元妃、德妃、文妃、惠妃,各妃這間沒有什么等級差別。

3、 金

金建國初,妃嬪皆無位號。

金熙宗時開始有貴妃、賢妃、德妃的稱號。

廢帝海陵王時期,后宮嬪妃漸多,有:元妃、姝妃、惠妃、貴妃、賢妃、宸妃、麗妃、淑妃、德妃、昭妃、溫妃、柔妃,共十二位。

金世宗時又開始削減。

妃嬪品級:諸妃視正一品,比三夫人。以下九嬪、婕妤、美人等皆與唐初相同。 公眾號 中國風水研究會

金代后宮仿照漢制立了一套嬪御制度,明文確定:

皇后下設貴妃、賢妃、德妃三妃,正一品,同漢三夫人;

昭儀、昭容、昭媛、修儀、修容、修媛、充儀、充容、充媛,正二品,同漢九嬪;

婕妤9人,正三品;美人9人,正四品;才人9人,正五品;同漢二十七世婦;

寶林27人,正六品;御女27人,正七品;采女27人,正八品,同漢八十一御妻。

另有尚宮、尚儀、尚服、尚食、尚寢、尚功都不得是后宮內官。

4、元

元朝是蒙古族建立的朝代,除了皇后和各妃這兩個稱謂,后宮中再沒有別的名號。除了正皇后以外,不有所謂的第二皇后、第三皇后,只要皇上高興,設多少皇后都行。

五、明清時期

1、 明

明太祖洪武五年,因唐以來的六局二十四司女官人數過多,于是改設為六局一司。

六局為:尚宮、尚儀、尚服、尚食、尚寢、尚功。尚宮總管六局事務。

一司為:宮正。掌管戒令責罰。

品級皆為正六品。

宮中女官共七十五人,女史十八人,比唐朝減少一百四十多人。

諸妃稱號為:賢、淑、莊、敬、惠、順、康、寧。也有貴妃,位在諸妃之上。

明英宗復辟,多虧皇太后孫氏在內出力,故其復位后為孫太后上徽號,稱圣烈慈壽皇太后。這就是后世動輒為母后上徽號的濫殤。

明朝中后期還出現了妃嬪中最高的等級——皇貴妃。

明憲宗寵妃萬貴妃死后被追謚為:恭肅端慎榮靖皇貴妃。

皇貴妃這一稱號正式出現是在明神宗時期,神宗寵妃鄭貴妃生皇三子后晉升為皇貴妃。

2、 清

清世祖順治十五年,采用禮官的建議:

乾清宮設夫人一名,淑儀一名,婉侍六名,柔婉、芳婉各三十名;

慈寧宮設貞容一名、慎容二名,勤侍人數不定;

女官設置遵照明朝的六局一司。

建議通過而未能執行。

清圣祖康熙以后,重新制定施行了妃嬪等級。

皇后,居中宮。

皇貴妃,一名。

貴妃,二名。

妃,四名。

嬪,六名。

貴人、常在、答應,人數不定。

諸嬪妃各分居東、西十二宮。

后宮里這些有名號的女性,相應也有主位和使用宮女的權力。皇后是皇帝的正妻,擁有主位的妃嬪們則是皇帝的有名分的妾,是宮中地位較高的少部分人。

評論0